高濃度

コラーゲン生成促進・

全身の細胞の活性化で

がん治療の新たな補助療法として有効性が確認され 国内でも普及しつつある高濃度ビタミンC点滴。高濃度のビタミンCが短時間に全身に行き渡ることで、全身の細胞の活性化による若返り、体の中から若く・美しくなることへとつながります。

風邪やウイルス性疾患の予防や、疲労回復にも有効的です。

この記事の目次

このような方にお薦めです。

- 現在がん治療中・治療後で、副作用の少ない補完療法を探している。

(体力維持や生活の質向上を図りたい方) - 風邪をひきやすいなど免疫力低下を感じる。

(病気予防や体調管理を強化したい方) - 慢性的な疲れやすさ・倦怠感に悩んでいる。

(疲労回復や活力アップを図りたい方) - 美肌・美白やアンチエイジングに関心のある。

(内側から若返り効果を得たい方) - ストレスの多い生活を送っている。

(抗酸化作用で体調を整えたい方)

※上記に該当する方以外でも、ご興味のある方はお気軽にご相談ください。

高濃度ビタミンC点滴とは?

高濃度ビタミンC点滴は、通常の食事やサプリメントでは摂取不可能な大量のビタミンCを、点滴で短時間に体に取り込むことで得られる様々な効果を利用する治療法です。

血中にビタミンC濃度を一気に高めることで、様々な美容・健康効果を引き出します。

ビタミンCは水溶性ビタミンの一種です。抗酸化作用やコラーゲン生成、免疫機能維持などに欠かせない栄養素です。しかし、人間は体内でビタミンCを合成できず、食事等から摂らなくてはなりません。

ところが、ストレスや病気の際にはビタミンC消費量が増大し、不足しがちになることが分かっています。点滴療法では体内のビタミンC濃度を経口摂取の数十倍にも高めることができ、細胞が必要とする十分なビタミンCを行き渡らせることが可能です。

特に経口では到達できない薬理濃度(血中ビタミンC濃度を通常の10~400倍)に到達することで、がん細胞に対する選択的な毒性作用が期待できる点が注目されています。

より詳しく

米国NIHの研究では、高濃度のビタミンCを培養下で1時間作用させたところ、正常細胞には影響を与えずに一部のがん細胞だけを死滅させる結果が報告されています。これはビタミンCが体内で過酸化水素を発生させ、がん細胞を傷害するためと考えられています。一方、正常組織にはダメージを与えず副作用がほとんどない点も大きな利点です。

高濃度ビタミンC点滴療法は1970年代に二度のノーベル賞受賞者ライナス・ポーリング博士らによって提唱されました。その後しばらくは議論もありましたが、2000年代以降、米国を中心に科学的なエビデンスが蓄積され、補完代替医療として再評価されています。

現在では免疫力を高める目的での健康増進や美容アンチエイジング目的はもちろん、がん治療の補助療法として世界各国のクリニックで導入されています。

期待できる効果

高濃度ビタミンC点滴療法では、以下のような幅広い効果が期待できます。

美白・美肌効果(コラーゲン生成促進)

ビタミンCはコラーゲン合成に必須で、繊維芽細胞を活性化して肌のハリや弾力を保ちます。実際、ビタミンC欠乏症(壊血病)になるとコラーゲン生成不全で皮膚や粘膜が脆くなり、傷の治りも悪化します。

点滴で十分な量を補給することで、肌のターンオーバーを促し、シミ・シワの予防やキメ改善などエイジングケアに繋がります。また強力な抗酸化作用で活性酸素を除去し、紫外線やストレスによる肌老化ダメージから細胞を守ります。

内側から透明感のある若々しいお肌づくりをサポートします。

免疫力向上・感染症予防

ビタミンCは白血球に多く取り込まれ、免疫細胞の働きを高めることが知られています。ウイルスや細菌に対する抵抗力を高め、風邪やインフルエンザなど感染症の予防に有効です。

日常的に十分なビタミンCを摂ることで風邪の症状や期間を軽減できるとの報告もあり、点滴で血中濃度を高く維持すれば一層の効果が期待できます。また、ビタミンCは抗ヒスタミン作用も持つためアレルギー症状の緩和にも役立ちます。

実際に7.5gのビタミンC点滴を行った研究では、アレルギー患者の血中ヒスタミン濃度が有意に低下し症状改善に寄与したとの結果があります。

花粉症やアトピー性皮膚炎などでお悩みの方にも補助的な効果が期待できます。

.疲労回復・ストレス耐性向上

高濃度ビタミンC点滴は倦怠感の改善に即効性があることが知られています。健康な成人を対象にした二重盲検試験ではビタミンC点滴後わずか2時間で「疲れが取れた」と感じる効果が現れ、翌日まで持続したと報告されています。

ビタミンCがストレスホルモンの分泌調整や抗酸化作用で細胞ダメージを軽減することで、心身のストレス耐性を高めると考えられます。

仕事や育児でお疲れの方、慢性的な疲労を感じる方のエネルギーチャージに本療法はおすすめです。スポーツの後のリカバリーや二日酔いの改善目的で受けられる方もいます。

生活習慣病予防・アンチエイジング

ビタミンCは全身の細胞を酸化ストレスから守るため、動脈硬化や高血圧など生活習慣病の予防にも有用とされています。ビタミンC摂取量が多い人ほど心血管疾患のリスクが低いとの疫学研究もあります。

また、ビタミンCはコレステロールの代謝や抗炎症作用にも関与し、体の老化を緩やかにする効果が期待できます。点滴療法で定期的にビタミンCを高レベルで補充することで、細胞の酸化ダメージを抑え、体調全般の底上げや健康寿命の延伸に寄与する可能性があります。

がんの補完療法(副作用軽減・QOL向上)

高濃度ビタミンC点滴は単独でがんを治す「代替療法」ではありませんが、がん患者様のQOL(生活の質)を改善したり、抗がん剤治療の副作用軽減に役立つ補助療法として期待されています。

例えば、末期がん患者39名を対象にした臨床研究では、10gのビタミンC点滴を週2回行った結果、治療後に疲労感や痛み、食欲不振が有意に軽減し、身体機能や感情面のQOLスコアが向上しました。

また乳がん患者350名を対象にした最近のプラセボ対照試験では、週1回25gのビタミンC点滴併用群で吐き気・食欲低下・倦怠感・睡眠障害・疼痛など治療中のつらい症状が有意に改善しています。

さらに米国の研究では、ビタミンC点滴を抗がん剤と併用すると腫瘍縮小への相乗効果や副作用の軽減がみられるとの報告もあります。

これらのエビデンスから、ビタミンC点滴はがん治療をサポートする安全な併用療法として注目されています。他院で抗がん剤や放射線治療中の方でも受けられるケースがありますので、希望される場合は主治医と当院医師にご相談ください。

以上のように、高濃度ビタミンC点滴療法は美容から健康、疾病予防や補完治療まで幅広く効果が期待できるオールマイティーな治療です。

ただし効果の現れ方には個人差がありますので、継続することで徐々に体質改善を実感される方が多いです

相乗効果が期待できる各種点滴

このように 高濃度ビタミンC点滴療法は、肌質改善-体質改善だけでなく がん治療など様々な分野で使用されています。副作用がなく,安全にエイジングケアを行う上で 大変良い方法の一つといえます。

更に併用することで相乗効果が期待できる点滴療法を紹介します。

+水素点滴

高濃度ビタミンC点滴は強力な抗酸化療法ですが、その際に発生する一部の活性酸素(ヒドロキシラジカル)を中和するために「水素」を併用できます。

水素には非常に高い抗酸化作用があり、ビタミンC点滴の効果をさらに高めるシナジー(相乗効果)が期待できます。

高濃度ビタミンC点滴により発生した過酸化水素ががん細胞を攻撃する一方、その過程で生じる副次的な活性酸素を水素が無害化します。つまり、水素併用によりビタミンCの抗酸化「爆弾」の余波を抑え、治療効果を最大化します。

がん治療中の方はもちろん、疲労回復や美容維持目的の方にも水素の付加で効果アップが期待できます。

当院ではご希望に応じて水素点滴を組み合わせるプランもご用意しております。

+自己血オゾン療法

自己血オゾン療法とは、一度採血した自分の血液にオゾンガスを反応させて戻す治療です。

オゾンは強力な酸化剤ですが、体はこれに対抗して一時的に大量の抗酸化物質を生み出します。高濃度ビタミンC点滴と組み合わせることで、体内の抗酸化力を飛躍的に高めることが可能です。

オゾン化した血液を体内に戻すと、「抗酸化せよ」というシグナルが全身に伝わり、体全体で抗酸化力が上がります。その状態でビタミンC点滴を行えば、相乗効果で疲労回復や免疫強化がさらに促進されます。特に慢性疲労や免疫低下に悩む方には、この併用で更なる改善が期待できます。

高濃度ビタミンC点滴と同日に受けることで、「体のサビ取り」と「ビタミンチャージ」を同時に行える贅沢なケアとしてご提供しています。

料金表 高濃度ビタミンC点滴

| 料金 | 時間 (目安) |

||

|---|---|---|---|

| 12.5g | 7,700 | 30分 | |

| 25g | 13,200 | 1時間 | |

| 50g | 24,200 | 2~2.5 | |

| 75g | 35,200 | 2.5~3 | |

| 100g | 46,200 | 3~ | |

| プラセンタ追加 1アンプル |

1,100 | ||

| 高濃度 ビタミンC +水素点滴 |

12.5g 100ml |

13,200 | |

| 25g 250ml |

24,200 | ||

| G6PD検査※ (初回のみ) |

3,300 | ||

| 血中 ビタミンC 濃度測定 |

5,500 | ||

50g以上をご希望の際には、担当医とご相談ください。

※G6PD検査は 院内で迅速検査を行ないます。当日の点滴が可能です。

よくある質問 FAQ

高濃度ビタミンC点滴についてのよくある質問をまとめました。

ご参考になれば幸いです。

使用している注射用ビタミンC製剤はなんですか?

当院は点滴療法研究会マスターズクラブに所属し 高濃度ビタミン点滴療法認定医が 研究会のプロトコルに基づいた治療を行なっております。

研究会のプロトコルに基づき 当院の高濃度ビタミンC点滴療法では、防腐剤不使用の 高濃度ビタミンC製剤(米国Mylan(マイラン)社 及び ボルドバイオテクノロジー社製)を使用しています。

マイラン社の高濃度ビタミンC製剤は、アメリカやカナダで実施している高濃度ビタミンC点滴療法の臨床試験に採用されています。

米国USP基準に準拠した輸送方法により、新鮮で最高品質の状態で工場から厳重な保冷コンテナ(5度冷蔵・恒温空輸)で日本の医療機関に空輸しています。

ボルドバイオテクノロジー社製高濃度ビタミンCは、 ISO9001の認証を取得した仙台製造センターにて厳格な品質管理の元製造されています。輸送に時間を要しないため高い鮮度で供給されます。

マイラン社製製剤では中和のために苛性ソーダ、pH調整のために重炭酸カルシウムが添加されていますが、ボルドバイオテクノロジー社製では添加されていません。そのため、輸入ビタミンCよりもナトリウム含有量が少なくなります。

また、マイラン社製ではpH6.3と酸性よりですが、ボルドバイオテクノロジー社製ではpH6.7と中性に近く調整されているため血管痛の程度が軽減されています。

高濃度ビタミンC点滴では、なぜ生理食塩水ではなく注射用水(蒸留水)を使うのですか?

※当院では高濃度ビタミンC点滴に注射用水を使用しています。

高濃度ビタミンC点滴では、点滴液が濃くなりすぎないようにするため、純粋な水(注射用水)で溶かします。

生理食塩水(食塩水)や他の点滴液で溶かすと、溶液中の塩分や電解質が増えて浸透圧が非常に高くなり、血管を刺激したり体に負担をかける可能性があります。注射用水であれば余分な塩分を加えないので、ビタミンCを大量に入れても点滴液の「濃さ」を適切に保ちやすく、安全に投与できるのです。

また、余計な成分が入らない分、ビタミンCの効果が損なわれにくく、安定した状態で点滴できます。その結果、高濃度ビタミンCの持つ抗酸化作用をしっかり活かしながら、副作用のリスクを減らすことが期待できます。

更に詳しく

浸透圧への配慮

高濃度ビタミンC点滴では大量のアスコルビン酸ナトリウムを溶解するため、溶液の浸透圧が高くなります。

生理食塩水(約300 mOsm/L)や乳酸リンゲル液を希釈液に用いるとさらに浸透圧が上乗せされ、溶液浸透圧が生理的範囲を大きく超える恐れがあります。ある臨床報告では15gを超えるビタミンC投与時に希釈液を注射用水とし、溶液浸透圧が500~900 mOsm/L程度になるよう調整しています。

注射用水を用いることで不要な電解質を追加せずに浸透圧を抑え、高張液による静脈痛や溶血リスクを低減します。実臨床でも、25gを250mL、50gを500mLといった容量で希釈することで等張に近い濃度になるよう調整しています。

必要に応じて点滴速度を調節し、急速投与による浸透圧負荷を避けています(一般に0.5g/分程度以下が推奨されます。研究では90gを90分で投与する試みも報告されています)。

安定性・酸化の問題:

アスコルビン酸は中性付近の水溶液中で速やかに分解・酸化しうることが知られています。

特に溶液中に金属イオン(鉄や銅など)が存在すると酸化反応が触媒され、ビタミンCの分解が速まります。市販のビタミンC点滴製剤には微量金属を封じ込めるEDTAが添加され、中性付近でも安定性を保つ工夫がされています。

電解質を含まない注射用水で希釈することは、こうした金属イオンや他成分との反応を極力避け、ビタミンCの抗酸化作用を保ったまま投与するのに役立ちます。最近の研究では、75g/Lという高濃度のビタミンC溶液(注射用水で調製)のpHは約5.7で、室温・遮光下で24~72時間保存してもビタミンC濃度が1日あたり1%程度しか低下しなかったと報告されています。弱酸性の環境下で電解質を加えないことが、ビタミンC溶液の安定性維持に有利だと考えられます。

pH変化への影響:

希釈溶媒の違いは溶液pHにも影響します。

乳酸加リンゲル液は緩衝能があり初期pH約6.5前後ですが、乳酸が代謝されてアルカリ性をもたらす性質があります。ビタミンC製剤自体は製剤時に炭酸水素ナトリウムで中和調整されておりpH5.5~7.0程度に保たれていますが、リンゲル液と混合すると溶液の緩衝作用でpHが中性寄りにシフトし、結果的にアスコルビン酸の酸化分解が促進される可能性があります。

注射用水は緩衝能がないため、ビタミンC製剤本来のpH(やや酸性寄り)を保ちやすく、結果として安定性に寄与します。実際前述のように弱酸性下ではビタミンC溶液の分解が遅いことが示唆されています。

薬剤相互作用・添加物

高容量のビタミンCはキレート作用を持ち、体内でカルシウムやマグネシウムなど二価金属イオンを一時的に低下させることがあります。そのため点滴中に筋肉のこわばりや痙攣予防としてマグネシウムを適宜補充するプロトコルもあります(実際、一部の療法ではビタミンC点滴液に硫酸マグネシウム等を追加します)。

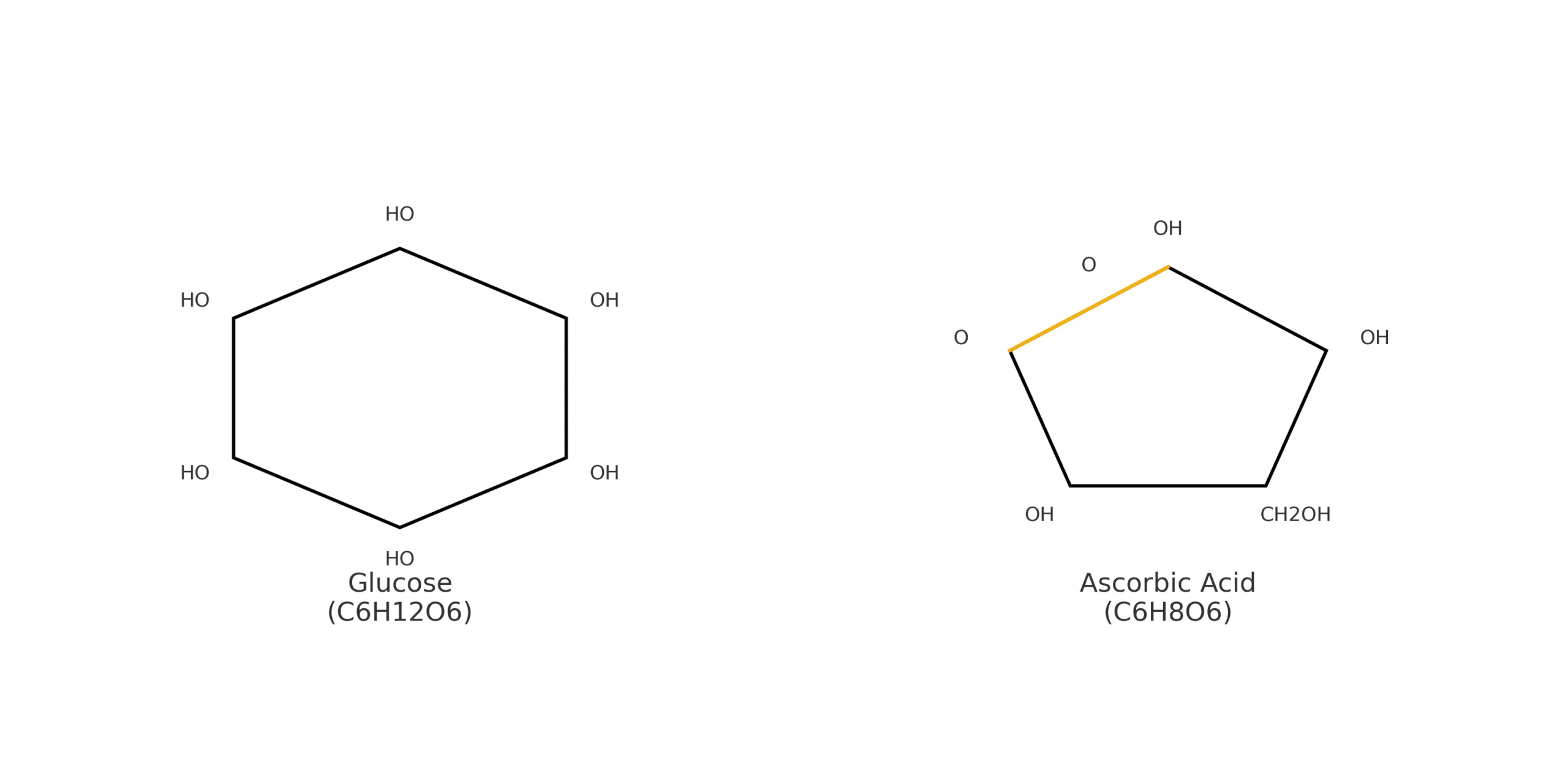

また、ビタミンCはグルコースと構造が似ているため血糖自己測定機で偽陽性高値を示すことが知られており、糖尿病患者では点滴前後の血糖測定方法に注意が必要です。

薬剤配合の面では、他薬剤混合時のpH変化や酸化還元反応を考慮して行う必要があります。特に抗がん剤との併用に関しては、抗酸化作用による治療効果への影響が議論されていますが、ビタミンC点滴を行う場合は抗がん剤投与と時間をずらすなどの配慮がなされます。

現時点で重大な相互作用は報告されていませんが、理論的な懸念から同時併用は避け、単独のルートで緩徐に投与することが推奨されます。

サプリや食事でビタミンCを摂るのではダメですか?点滴との違いは?

口からビタミンCを大量に摂取したとしても、余剰分は体外に排出されてしまいます。一度に大量摂取すると下痢や吐き気などの副作用を引き起こす可能性もあります。

体はビタミンCの血中濃度を厳密にコントロールしています。そのため、大量のビタミンCを摂取するためには工夫が必要です。一日に大量のビタミンCを口から摂取したい場合には、数時間おきに少しずつ摂取するか、徐放性があるリポソーム化ビタミンCを選択することをお勧めします。

それでも経口摂取では血中ビタミンC濃度はあまり上昇しません。

一方、点滴では強制的に高濃度のビタミンCを血中に送り込めます。経口の何十倍もの血中ビタミンC濃度まで高めることで得られる効果を得ることが、高濃度ビタミンC点滴の目的です。

血中ビタミンC濃度を高めることで、経口では得られない美容・免疫・抗がん効果を引き出すことができます。また、点滴は即効性が高く、「疲れがすぐ取れた」「肌の調子が翌日から違う」といった実感を持たれる方も多いです。

どのくらいの頻度で受けると効果的ですか?

高濃度ビタミンC点滴の頻度は、一般的に、美容や疲労回復目的であれば週1回から月1回程度、がん補助療法としての場合は、週2~3回で行われるのが目安です。

美容や疲労回復目的の場合

より早く効果を実感したい場合には、初めは週1回ペースで1~2ヶ月続けることをおすすめします。定期的に体内ビタミンC濃度を高めておくと効果が安定しやすいためです。

例えば、週1回ペースを5~6回、その後は体調に合わせ月1~2回で継続されると良いでしょう。

がん補助療法の場合

主治医の指導にもよりますが、週2~3回と高頻度で投与することが多いです。(臨床研究では週3回以上で抗腫瘍効果が期待できるとの報告があります)。

症状緩和目的の場合には、週一回程度が良いでしょう。

お仕事などで難しい場合もあると思います。隔週等ご自身のペースで無理なく続けることが大切です。

点滴にどれくらい時間がかかりますか?

高濃度ビタミンC点滴にかかる時間は、使用量によりますが、30分~2時間程度です。

点滴の所要時間の目安は以下の通りです。

- 12.5g 30分

- 25g 1時間

- 37.5g 1時間半

- 50g 2~2.5時間

- 75g 2.5~3時間

- 100g 3時間~

点滴のスピードは体調などを考慮して行います。そのため所要時間が上記よりも伸びる可能性は十分にあります。あくまで目安としていただければと思います。

副作用はありますか?安全でしょうか?

正しく適応を見極めて行えば、高濃度ビタミンC点滴は非常に安全な治療です。海外の調査でも1万件以上の症例で重篤な副作用はほとんど報告されていません。

点滴部位の痛みや血管痛、一時的な吐き気・だるさを感じる場合がありますが、点滴速度を調整すれば改善できます。

大量のビタミンC投与で血糖値測定に誤差が生じることがあります。(一時的に偽陽性の高血糖値が出る)、実際に血糖が上がるわけではないのでご安心ください。

これは、ビタミンCとグルコースの分子構造が極めて類似しているためです。

また頻尿になる方もいますが一時的なものです。当院では副作用を最小限に抑えるよう、防腐剤無添加製剤の使用や適切な速度管理など配慮しています。

不安な点等ありましたらご相談ください。

どういう人は受けられないのですか?(禁忌事項)

以下のような方は残念ながら本療法を受けていただけません。

G6PD欠損症の方:遺伝性の酵素異常で、ごく高頻度ではありませんが事前検査で発見された場合は点滴ができません(赤血球が壊れるリスクがあるため)。

重度の腎不全の方:透析が必要なような腎機能の方はビタミンCが排泄できず負担となるため禁忌です。

心不全が進行している方、重度の浮腫・腹水のある方:点滴で一度に大量の水分が体内に入るため、循環器系に負担をかける恐れがあります。

妊娠中・授乳中の方: 明確な禁忌ではありませんが、安全性データが十分でないため当院ではお断りしています。

上記以外にも、何らかの疾患で治療中の場合は主治医の許可を取ってから実施することを推奨します。基本的には健康な方であれば問題なく受けられますので、ご不明な場合はご相談ください。

高濃度ビタミンC点滴でがんが治るのですか?

現時点で「がんが治る」と断言できる治療ではありません。

高濃度ビタミンC点滴はあくまで補完代替医療の位置づけで、標準的ながん治療(手術・抗がん剤・放射線)の「代わり」ではなく「補助」として用いられます。

実際の臨床試験でも、ビタミンC点滴単独で腫瘍が縮小・消失する明確なエビデンスはまだ十分ではありません。

しかし、副作用がほとんどなくQOLを向上させることや、抗がん剤や放射線治療と併用することで治療効果を高め副作用を軽減する可能性があることが報告されています。

そのため欧米では多くのがん患者が補助療法として取り入れており、今後さらなる研究が進めば位置づけが変わる可能性もあります。

当院でも希望される患者様には主治医と連携しながら施術いたしますが、「絶対に治る」といった誇大な効果はお約束できない点をご理解ください。

健康目的や美容目的でも受けていいのでしょうか?

もちろんです。高濃度ビタミンC点滴療法は病気でない方の健康増進や美容ケアにも最適です。

「最近疲れが抜けない」「風邪をひきやすい」「お肌のハリがなくなってきた」といった方が、体調改善・アンチエイジング目的で定期的に利用されています。

実際、風邪のひき始めに点滴を受けたら「症状が軽く済んだ」「すぐ治った」というお声や、エステ代わりに月1回受けて「シミが薄くなり肌の調子が良い」というお声もいただきます。

また男性の利用も増えており、「二日酔いしにくくなった」「ストレスに強くなった気がする」といった声もあります。

病気でなくても予防医療・ウェルネスの手段として安心してご利用ください。

保険は使えますか?費用が高いように感じます。

大変申し訳ありません。

高濃度ビタミンC点滴は保険適応外の自由診療となります。がん補助療法として使用する場合においても同様です。そのため費用は全額自己負担となり、高用量になるほどコストがかかってしまいます。

将来的に保険適用となる可能性もありますが、現状は先進的な予防医療としてご理解いただければ幸いです。

G6PDって何ですか?なぜ検査が必要なのでしょうか。

G6PD(グルコース6リン酸脱水素酵素)は、赤血球に存在する酵素です。

この酵素が先天的に欠損している体質(G6PD欠損症)の方が、ごく一部いらっしゃいます。日本人では0.1%程度(0.1~0.5%)と少ないのですが、全世界では4億人以上がG6PD欠損症であるといわれています。

G6PD欠損症の方が高容量のビタミンC点滴を受けると、赤血球が壊れて溶血発作を起こすリスクがあります。

そのため、当院では高濃度ビタミンC点滴を受けられる全ての方に、施術前のG6PDスクリーニング検査を行ないます。

指先から少量の血液を採取後、15分程の短時間で検査結果が出ます。

検査結果で問題がなければ、当日そのまま点滴を行なうことが可能です。

万一欠損症と判明した場合は本療法は行えませんが、ビタミンC以外の代替プランをご提案いたしますのでご安心ください。

「超高濃度ビタミンC点滴」との違いは何ですか?

明確な定義はありませんが、一般に50gを超える投与量の場合「超高濃度」と称することがあります。

クリニックによっては、高濃度ビタミンC点滴療法は10~45g程度までを指し、がん補助療法などで60~100gレベルの非常に大量投与を行う場合に「超高濃度」と表現することもあります。

※「超高濃度」この名称は便宜上使用されています。本当に濃度を高めると浸透圧が高まり、血管痛などの副作用が酷くなり点滴できません。そのため実際の濃度は通常の高濃度ビタミンC点滴と同程度です。(ビタミンCの量が増えれば、点滴用水の量も増える。)

当院でも75gおよび100gまで対応可能です。効果の違いについては連続的なもので明確に線引きできませんが、より高容量にすることで抗がん作用や抗ウイルス作用が理論上高まるとされています。

ただし高容量になるほど費用や所要時間も増えますので、必要性を医師と十分に相談して決めることが大切です。美容や疲労回復目的なら無理に高容量にせずとも十分効果は得られますので、ご安心ください。

ビタミンCの豆知識(コラム)

ビタミンCについてより深く知りたい方への豆知識。

人はなぜビタミンCを作れない?

人間を含む霊長類やモルモットなど一部の動物は、自身でビタミンCを合成できません。

他の多くの動物は体内で必要に応じビタミンCを作れるのに、人は進化の過程でその能力を失ってしまいました。

その理由には「食物から十分摂取できたから」「遺伝子の突然変異が起きたから」など諸説ありますが、約2,500万年前に合成能を捨てたと言われています。

不思議な進化ですが、その結果としてビタミンCは食事や点滴で補給しなければならない栄養素になっているのです。

ビタミンC不足と壊血病

歴史上、ビタミンC不足による病気として有名なのが壊血病です。

大航海時代、船乗り達は長い航海で新鮮な食料を得られずビタミンC欠乏に陥り、歯茎から出血して歯が抜け落ちたり全身衰弱する壊血病に苦しみました。ビタミンCがコラーゲン生成に不可欠なため、欠乏すると血管や組織が脆くなってしまうのです。

このようにビタミンCは健康維持に欠かせない栄養素であり、点滴による積極的な補充がいかに理にかなっているかがお分かりいただけるでしょう。

壊血病の歴史

壊血病が記録に出てくるのが「大航海時代」(15~17世紀)

ポルトガルのヴァスコ・ダ・ガマが船員の壊血病の症状について詳細を残しています。

1497年7月8日 ヴァスコ・ダ・ガマが ポルトガル リスボン港を出発し 喜望峰を経て

1498年5月20日 インド カリカットに到着

1499年9月9日 リスボンへ帰国 大量の香辛料を持ち帰りました。

しかしあまり寄港せず 出発時140人の船員がいたが、その半数以上が壊血病で死んだとの記述があります。

大航海時代に最も恐れられたのは、「海賊」よりも、「壊血病」だったのです。

壊血病との闘い

その後長い間 壊血病は船員に恐れられ続けていました。

1747年 ジェームス・リンドが 医学史上初の臨床実験を行い、壊血病患者に オレンジ2個とレモンを与えることで、壊血病から完治した事から 柑橘系の果物が有効であることを発見。

このことから イギリスでは長期航海の際には 柑橘類を濃縮したジュース(ロブ) ザワークラウト(キャベツの漬物)を摂取するようになった。

しかし ロブは加熱処理がされたことで、ビタミンCの含有はかなり少なくなっていたため、ザワークラフトのほうが効果が高かったと言われています。

このため、壊血病の根絶には時間がかかりました。

柑橘類に壊血病を治療する成分があることは、経験則的に分かってきたことで、船員たちは生鮮食料を航海中に取るようになっていきました。その間も壊血病の原因は長い間不明でした。

この成分がビタミンCとわかるのは、20世紀に入ってからになります。

1927年ハンガリーのアルベルト・セント・ジェルジが 牛の副腎から強い還元力のある物質を単離し 「ヘキスロ酸」として発表しました。

1932年グレン・キングが大量のレモン汁から ビタミンCを分離結晶化に成功。

その後世界各国で ビタミンCの新たな発見・解明が続き

1933年タデウシュ・ライヒスタインがビタミンCの人工合成に成功。

1934年ウォルター・ノーマン・ハースによってビタミンCの構造式が決定され「アスコルビン酸」と命名されました。

アスコルビン酸という名称は、「a(否定)+ scorbutic(壊血病に罹った)」に由来します。

このようにして 壊血病に対する長い戦いに終止符が打たれたのでした。

後に セント・ジェルジが「ヘキスロ酸」を再実験し ヘキスロ酸=ビタミンC であることが証明され

1937年セント・ジェルジはノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

血中ビタミンC濃度を抗がん作用まで上げるには?

高濃度ビタミンC点滴療法による癌治療を行なう場合 一定濃度まで血中ビタミンC濃度を引き上げなければいけません。

血中ビタミンC濃度を高めることで得られる効果は 以下の如くとされています。

| 正常値 | 0.6~1.5㎎/dl |

| 抗ウイルス効果 | 10~15㎎/dl |

| ヒスタミン分解(抗アレルギー) | 88mg/dl |

| 抗がん作用 | 350㎎~400mg/dl以上 |

抗がん作用を得るためには 350mg/dl 以上が必要とされています。

通常25gの点滴で140~150㎎/dlまで上昇するとされていますが、喫煙されている方は100以下になりやすく 効果が不十分と感じる可能性があります。この場合増量又は頻度を上げる必要があります。

血中ビタミンC濃度が目的の濃度まで高まっていることを確認するため 定期的に検査を行ないます。

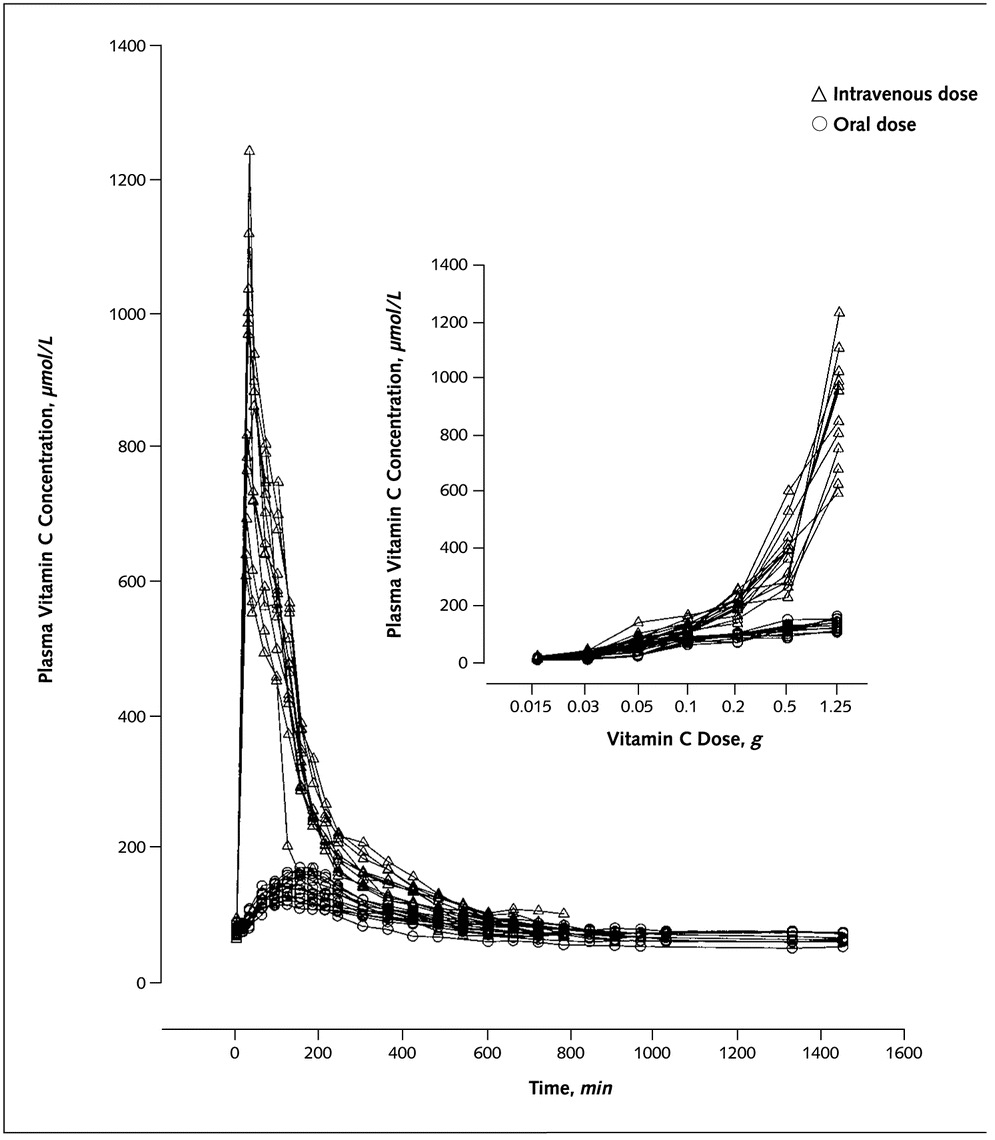

ビタミンC摂取 経口投与と静脈投与の違い

口から大量にビタミンCを摂取すれば 高濃度ビタミンC点滴療法と同じ効果が得られるのではないか? と疑問に思われる方も多いのではないかと思います。

レモンや野菜にビタミンCが多いのは有名ですが、実はどんなに頑張って食べても血中ビタミンC濃度は頭打ちになることが知られています。

Vitamin C pharmacokinetics: implications for oral and intravenous use.

Ann Intern Med. 2004 Apr 6;140(7):533-7

上図にあるように 経口(〇)の場合 口から取り込む量をどんなに増やしたとしても 血中ビタミンC濃度はそれほど上がりません。吸収する際にビタミンCの濃度は 体によって厳密にコントロールされてしまいます。

(3gのアスコルビン酸を4時間ごとに経口投与したとしても、最高血漿中濃度は220μmol/Lに過ぎないとされています。)

一方で 静脈投与(△)の場合 投与したビタミンCの量に応じて スパイク上に血中ビタミンC濃度が跳ね上がります。

抗がん作用などの効果を目的にビタミンCを摂取する場合、経静脈投与(点滴)が必要になることがわかります。

癌治療における高濃度ビタミンC点滴の歴史

1976年 ライナスポーリング博士は高濃度ビタミンC点滴療法における最も有名な論文を発表しました。

Supplemental Ascorbate in the Supportive Treatment of Cancer: Prolongation of Survival Times in Terminal Human Cancer.

Proc Natl Acad Sci USA 1976:73:3685-3689.

治療手段の無い進行がんの患者100人に ビタミンC10gを10日間点滴、以後毎日10gのビタミンCを経口投与した。対照群1000人の癌患者と比較した結果、生存期間が4.2倍延長した。

1978年 Supplemental Ascorbate in the Supportive Treatment of Cancer: Reevaluation of Prolongation of Survival Times in Terminal Human Cancer.

Proc Natl Acad Sci U S A, 1978:75 (9) : 4538-4542.

治療手段のないがん患者100人にビタミンC10gを10日間点滴、以後毎日10gのビタミンCを経口投与、1000人の標準治療をした癌患者と比較した。結果はビタミンC投与グループの生存期間が6倍に延長していた。

2004年 Vitamin C pharmacokinetics: implications for oral and intravenous use.

Ann Intern Med. 2004 Apr 6;140(7):533-7

経口投与の場合には様々な量を投与しても血中ビタミンC濃度は一定以上上がらない。静脈内投与のみが抗腫瘍活性を有する可能性のある血中ビタミンC濃度まで高めることができる。

2005年 Pharmacologic ascorbic acid concentrations selectively kill cancer cells: action as a pro-drug to deliver hydrogen peroxide to tissues.

Proc Natl Acad Sci USA.2005;102(38):13604-9

米国国立衛生研究所(NIH), 米国国立がん研究所(NCI), 食品薬品局(FDA)の研究者が共同で 高濃度ビタミンC点滴療法が癌の化学療法剤として有用である可能性があるという論文を、米国科学アカデミー紀要(PNAS)に発表

2006年 Intravenously administered vitamin C as cancer therapy: three cases.

CMAJ. 2006: 28; 174(7): 937-942

米国国立衛生研究所(NIH), 米国国立がん研究所(NCI)や大学の研究者らが過去に高濃度ビタミンC療法が明らかに有効であったという症例を、NIHの基準で見直し、カナダ医師会雑誌に発表。

2007年 Ascorbate in pharmacologic concentrations selectively generates ascorbate radical and hydrogen peroxide in extracellular fluid in vivo.

Proc Natl Acad Sci USA 2007:104 (21): 8749-8754.

高濃度ビタミンC療法による抗ガン作用は、がん細胞周囲に生成される過酸化水素によるアポトーシス(細胞の自殺死)誘導であることを NIH研究グループが米国科学アカデミー紀要(PNAS)に発表。

2008年 Pharmacologic doses of ascorbate act as a prooxidant and decrease growth of aggressive tumor xenografts in mice.

PNAS:2008:105(32):11105-11109.

前述の米国立衛生研究所(NIH)の研究チームの発表。マウスにがんを移植しビタミンCを大量投与したところ、がんの成長が抑制されたと発表。

2010年 High dose of ascorbic acid induces cell death in mesothelioma cells.

Biochem Biophys Res Commun. 2010;394(2):249-53.

培養細胞実験で高濃度のビタミンCが人間の中皮腫培養細胞に細胞死を誘導することを東京大学、愛媛大学、愛知がんセンター研究所の共同研究グループが発表。

現在 高濃度ビタミンC点滴療法について 更なる研究と臨床試験が行われています。

参考文献

本稿作成時に参考にした文献です。

アスコルビン酸水溶液の安定性(基礎研究および静脈投与用途に向けた検討)

原題: Stability of aqueous solutions of ascorbate for basic research and for intravenous administration.

出典: Advances in Redox Research ,9, 100077 (2023)

DOI: 10.1016/j.arres.2023.100077

要約: アスコルビン酸(ビタミンC)の水溶液は中性付近で急速に酸化しうることから、その安定性を評価した研究です。臨床で用いる75g/Lの高濃度ビタミンC溶液(注射用水で調製)を試験したところ、初期pHは約5.7で24時間経過後も有意なpH変動はなく、濃度も3日間で約1%減少するのみと極めて安定でした。

金属イオン除去や弱酸性条件下ではビタミンC溶液の分解が緩徐であることを示しており、調製後一定時間は遮光常温下で安定に使用できる可能性を報告しています。

また、本研究では試薬調製時の酸化抑制法(脱酸素や金属キレート剤の活用など)についても言及しており、基礎研究から臨床投与までビタミンC溶液の安定確保に有用な知見を提供しています。

高容量ビタミンC静脈投与後のシュウ酸排泄に関する研究

原題: Oxalic acid excretion after intravenous ascorbic acid administration.

出典: Metabolism 58,2, pp.263-269 (2009)

DOI: 10.1016/j.metabol.2008.09.023

要約: 進行がん患者を対象に高濃度ビタミンC点滴(0.1~1.5g/kgまで増量)を週3回投与し、尿中のシュウ酸排泄量を測定した臨床研究報告。

投与量15gを超える場合は注射用水で希釈して理論浸透圧500~900 mOsm/Lとなるよう調整し、最大90gを90分かけて点滴投与しています。

その結果、尿中シュウ酸排泄が投与量に伴い一過性に増加したものの、有害事象は最小限で高容量ビタミンC点滴は安全に忍容可能であることが示されました。浸透圧を管理することで高容量ビタミンCの安全な投与が可能である点が示唆されています。

オフィスワーカーにおけるビタミンC点滴投与は疲労を軽減する

原題: Intravenous vitamin C administration reduces fatigue in office workers: a double-blind randomized controlled trial

出典: Nutrition Journal(2012)11:7 (PMID:22264303)

DOI: 10.1186/1475-2891-11-7

要約: 健康な成人141名を対象にしたRCT研究。

[ビタミンC 10g点滴群]では点滴2時間後と翌日に疲労感スコアが有意に低下し、プラセボ群より疲労軽減効果が認められた。

酸化ストレス指標の低下および血中ビタミンC濃度の上昇も確認され、高容量ビタミンC点滴は安全かつ疲労改善に有効と結論づけている。

末期がん患者のQOL(生活の質)は高濃度ビタミンC点滴後にどう変化するか

原題: Changes of terminal cancer patients’ health-related quality of life after high dose vitamin C administration

出典: Journal of Korean Medical Science(2007)22(1):7-11 (PMID:17297243)

DOI: 10.3346/jkms.2007.22.1.7

要約: ステージIVの末期がん患者39名を対象に10gのビタミンC点滴を週2回×1週間実施した前後でQOLスコアを比較した前向き試験。

治療後はグローバルヘルス/QOL得点が36→55に有意改善(p=0.001)し、身体機能・役割機能・感情機能・認知機能など複数領域でスコア向上。症状スケールでは疲労・悪心嘔吐・疼痛・食欲不振が有意に軽減した(p<0.005)。

重篤な副作用はなく、末期がん患者のQOL改善に高用量ビタミンC点滴が安全かつ有効と結論づけている。

ビタミンC点滴ががんおよび化学療法に伴う倦怠感とQOLに及ぼす効果

原題: The effect of intravenous vitamin C on cancer- and chemotherapy-related fatigue and quality of life

出典: Frontiers in Oncology(2014)4:283 (PMID:25360419)

要約: ビタミンC点滴によるがん患者の倦怠感・QOL改善効果についてのミニレビュー。

近年の臨床研究を紹介し、高濃度ビタミンC点滴は、がん・化学療法に伴う倦怠感・不眠・食欲不振・悪心・痛みなど複数の症状を軽減し、身体的・精神的・社会的機能を改善することが示されたと報告。

副作用が少なく患者のウェルビーイング向上に寄与するため、ターミナルケアにおいて有用との結論。

薬理用量のビタミンCはがん細胞を選択的に死滅させる:過酸化水素供給のプロドラッグとしての作用

原題: Pharmacologic ascorbic acid concentrations selectively kill cancer cells: action as a pro-drug to deliver hydrogen peroxide to tissues

出典: Proceedings of the National Academy of Sciences USA(2005)102(38):13604-9 (PMID:16157892)

要約: 試験管内およびマウスモデルでビタミンC高濃度投与の抗がんメカニズムを調べた基礎研究。

20mMという高濃度のビタミンC(点滴で到達可能な濃度)では、正常細胞を傷つけず一部のがん細胞だけを死滅させることを発見。これはビタミンCが体内で過酸化水素を発生させ、腫瘍細胞周囲で選択的に酸化ダメージを与えるためと考察。

副作用なくがん細胞を攻撃できる可能性から、ビタミンCは低毒性の抗がん剤となりうると示唆している。

ビタミンC点滴はアレルギー疾患患者の血清ヒスタミン濃度を低下させる

原題: Intravenous infusion of ascorbic acid decreases serum histamine concentrations in patients with allergic and non-allergic diseases

出典: Naunyn Schmiedebergs Archives of Pharmacology(2013)386(9):789-793 (PMID:23666445)

DOI: 10.1007/s00210-013-0880-1

要約: アレルギー疾患19名と感染症70名の患者計89名にビタミンC 7.5gの点滴投与を行い、前後で血中ヒスタミン値を測定した臨床研究。

結果、全体では平均ヒスタミン値が0.83→0.57 ng/mL/m^2に有意低下(p<0.0001)。特にアレルギー群では1.36→0.69と大きく減少し(p=0.0007)、感染症群でも0.73→0.56と減少した(p=0.01)。

ビタミンC点滴により血中ヒスタミン濃度が明確に低下し、アレルギー症状の緩和に寄与しうると結論づけている。

ビタミンCと免疫機能

原題: Vitamin C and Immune Function

出典: Nutrients(2017)9(11):1211 (PMID:29099763)

DOI: 10.3390/nu9111211

要約: ビタミンCの免疫系における役割を総説した論文。

ビタミンCは皮膚・粘膜バリアを強化(コラーゲン合成促進、抗酸化による保護)し、好中球やマクロファージなど白血球の機能を高め、侵入した病原体の除去を助ける。さらにサイトカイン産生の調節や抗炎症作用も持ち、総合的に免疫応答を最適化する。

風邪に対するメタ解析では1日200mg以上のビタミンC補給で症状の重症度・期間が短縮し、肉体的ストレス下では発症リスクも低減した。既存感染の治療にはより高用量(グラム単位)が必要とも述べられ、高濃度ビタミンC点滴の有用性を裏付ける内容となっている。

乳がん治療中の患者におけるビタミンC点滴投与は症状の重症度を軽減する

原題: Impact of Intravenous Vitamin C Administration in Reducing Severity of Symptoms in Breast Cancer Patients During Treatment

出典: Cureus(2021)13(5):e14867 (PMID:34113504)

DOI: 10.7759/cureus.14867

要約: パキスタンの病院で行われた乳がん患者350名を対象とした単盲検ランダム化比較試験。標準治療に加えて週1回25gのビタミンC点滴を4週間実施した群(IVC群)とプラセボ群で症状の変化を比較。

結果、IVC群では治療28日後に疲労、悪心、食欲低下、痛み、不眠の症状スコアがプラセボ群に比べ有意に改善した。特に倦怠感や痛みの軽減効果が顕著。

副作用は報告されず、乳がん治療中の支持療法としてビタミンC点滴が患者の症状軽減・QOL向上に有用である可能性が示された。今後さらに長期的影響を検証する研究が望まれるとしている。

ビタミンC:補完代替医療での静脈内使用と副作用

原題: Vitamin C: intravenous use by complementary and alternative medicine practitioners and adverse effects

出典: PLoS ONE(2010)5(7):e11414 (PMID:20628650)

DOI: 10.1371/journal.pone.0011414

要約: 米国の統合医療クリニックにおける高濃度ビタミンC点滴療法の実態調査。CAM医師172名からアンケートを収集し、2006年に11,233人・2008年に8,876人の患者が平均28gのビタミンC点滴治療を受けていたことが判明。

主な適応は感染症、がん、疲労など。副作用報告は9,328人中101人(1.1%)に軽度のものが見られたのみで、多くは倦怠感や静脈炎など一過性の症状。腎不全やG6PD欠損などハイリスク患者2例で重篤事例があったが、これらは予測可能な禁忌症例だった。

結論として、腎機能正常かつG6PD正常であれば高濃度ビタミンC点滴療法は極めて安全であり、医師は患者にIVC使用の有無を積極的に尋ねるべきと提言している。

ビタミンCの皮膚の健康における役割

原題: The Roles of Vitamin C in Skin Health

出典: Nutrients(2017)9(8):866 (PMID:28805671)

DOI: 10.3390/nu9080866

要約: 皮膚におけるビタミンCの生理作用と美容効果をまとめた総説論文。

皮膚組織には高濃度のビタミンCが存在し、コラーゲン合成の促進や抗酸化作用によるUVダメージ防御など重要な機能を果たしている。ビタミンC不足は皮膚の老化や創傷治癒遅延を招くため、十分な摂取が必要と強調。

経口摂取と外用による美容効果の比較も行い、栄養面からビタミンCを充足させることがシワやたるみ予防、バリア機能改善につながる可能性を指摘している。高濃度ビタミンC点滴は直接的な言及はないものの、体内ビタミンCレベルを効率的に高める手段として、美容皮膚科領域でも応用が期待できる内容となっている。

高濃度ビタミンC点滴は卵巣がんの化学療法感受性を高め、副作用を軽減する

原題: High-dose parenteral ascorbate enhanced chemosensitivity of ovarian cancer and reduced toxicity of chemotherapy

出典: Science Translational Medicine(2014)6(222):222ra18 (PMID:24500406)

DOI: 10.1126/scitranslmed.3007154

要約: 卵巣がんに対するビタミンC点滴併用療法の効果を前臨床・臨床で検証した研究。

マウスモデルではビタミンCの点滴併用により従来の化学療法剤(カルボプラチン+パクリタキセル)の抗腫瘍効果が増強され、臨床試験(卵巣がん患者27名の第I臨床試験)でもビタミンC点滴併用群は化学療法の副作用(毒性)が少なくQOLが良好だった。

ビタミンCは腫瘍局所で過酸化水素を発生させてがん細胞を殺傷し正常細胞を傷つけない機序を確認。高濃度ビタミンC併用療法は安全で副作用軽減に有望であり、標準治療への組み込みを支持する結果と結論付けている。

監修者情報(医師紹介)

監修医師:佐藤 雅樹 (さとう まさき)

ソララクリニック 院長

専門分野:美容皮膚科

2000年 順天堂大学医学部卒。順天堂大学医学部形成外科入局。 大学医学部付属病院等を経て、都内美容皮膚科クリニックにてレーザー治療の研鑽を積む。2011年3月 ソララクリニック開院 院長就任。2022年 医療法人 松柴会 理事長就任。日本美容皮膚科学会 日本形成外科学会 日本抗加齢医学会 日本レーザー医学会 点滴療法研究会 日本医療毛髪再生研究会他所属。

様々な医療レーザー機器に精通し、2011年ルビーフラクショナル搭載機器を日本初導入。各種エネルギーベースの医療機器を併用する複合治療に積極的に取り組む.

最終更新日