酒さ治療

酒さは、顔の頬や鼻などに赤み・毛細血管拡張・ニキビ様の症状 顔のほてりを伴います。びまん性発赤と血管拡張が数ヶ月以上持続する慢性炎症性疾患とされています。

難治性の疾患で治療法が確立しているとは言えませんが、当院では海外での知見を踏まえ 酒さに効果的とされる様々な治療法を導入し 治療を行なっております。

近年注目される「PDLLA,マイクロボトックス」を用いた最新治療についても詳しく説明します。

この記事の目次

「酒さ」とは

- 冬に暖房が効いた室内に入ると顔がほてって赤くなる。

- 少し日差しを浴びただけで頬が真っ赤になって困る。

このような症状がある場合、「酒さ(しゅさ)」かもしれません。

酒さは主に顔面に生じる慢性炎症性の皮膚疾患です。頬や鼻を中心に持続的な赤み(紅斑)やほてり(フラッシング)、毛細血管の拡張が見られ、さらにニキビのようなブツブツ(丘疹や膿疱)が出現することもあります。

中年以降(30~50代)の女性に多く、男性では鼻が団子状に肥大する症状(いわゆる鼻瘤)が出るタイプが比較的多いとされます。しかし20~30代でも発症することがあり、決して珍しい病気ではありません。世界的には成人の約5%が酒さに罹患しているとの報告もあります。

なお名前の印象とは異なり、酒さはお酒の摂取(飲酒)そのものが直接の原因となる病気ではありません(飲酒で一時的に顔が赤くなることはありますが、酒さ患者の多くは女性です)。

放置すると症状が慢性化・増悪し、鼻瘤や眼の合併症(後述)を生じることもあるため、適切なケアと治療が重要です。

酒さの症状と分類

酒さの症状は大きく4つのタイプ(サブタイプ)に分類されます。それぞれの特徴は次の通りです。

※ 酒さの病理については「酒さの病理および治療法」の記事が参考になります。

紅斑性酒さ(Subtype 1)

持続する顔の赤み(紅斑)と、ほてり(フラッシング)が主症状です。特に鼻や両頬に分布し、毛細血管の拡張による細かな血管が皮膚表面に見えることがあります。

温度変化や刺激物で顔が赤くなりやすく、皮膚がヒリヒリと敏感になる場合もあります。

酒さ性ざ瘡(Subtype 2)

赤ら顔に加えてニキビに似た丘疹(赤いブツブツ)や膿疱(白い膿をもったブツブツ)が出現するタイプです。

見た目は思春期ニキビに似ますが、コメド(いわゆる白ニキビや黒ニキビ)は伴わない点で通常のニキビと区別できます。

皮膚のほてりや乾燥もみられ、悪化と寛解を繰り返す傾向があります。

鼻瘤・腫瘤型(Subtype 3)

鼻を中心に皮膚が肥厚し、凸凹と隆起するタイプです。

皮脂腺の過剰な増殖と線維化によって皮膚が厚くなり、毛穴が拡大します。特に鼻先に瘤状の腫れ(鼻瘤)が生じることが多く、中年以降の男性に多く見られます。

一度生じた鼻瘤は自然には改善しにくく、美容外科的な治療が必要になる場合があります。

眼型(Subtype 4)

酒さは皮膚だけでなく目にも症状が現れることがあります。

目の乾燥感、ゴロゴロする異物感、充血、眼瞼炎(まぶたの炎症)などが典型で、重症の場合は角膜炎に至ることもあります。

酒さ患者の約50%以上は何らかの眼症状を有すると報告されていますが、皮膚症状に比べ見逃されやすい傾向があります。

眼型酒さは他のタイプに比べ患者数は少ないものの、放置すると角膜障害による視力低下のリスクもあるため注意が必要です。

※なお、長期にわたるステロイド外用によって生じる「酒さ様皮膚炎(ステロイド酒さ)」と呼ばれる別タイプの赤ら顔もあります。酒さ様皮膚炎は酒さと似た症状を呈しますが、原因が異なるため、後述の「注意点」で触れます。

酒さの原因と発症メカニズム

原因は一つではなく、複数の要因が絡み合うと考えられています。

酒さは、体質的な要因(遺伝的素因)に加え、紫外線や寒暖差、刺激物(香辛料やアルコールなど)といった環境要因、皮膚に常在する微生物、そして皮膚の免疫・神経系の異常な反応などが複合的に関与します。

以下、酒さの主な病態メカニズムについて現在の研究知見を紹介します。

自然免疫の異常

酒さでは皮膚の自然免疫(先天的免疫)機構が過剰に反応することが重要な発症要因とされています。

皮膚には本来、細菌やダニなどの異物を検知するTLR2などのセンサーが備わっていますが、酒さ患者ではこれらが過敏になり、刺激によって抗菌ペプチドのカテリリジン(cathelicidin)が過剰産生されます。

カテリリジンから生成される活性ペプチド(LL-37など)は本来肌を守る物質ですが、酒さの皮膚では異常に増えすぎることで逆に炎症反応や血管拡張を引き起こしてしまいます。

実際、マウスの皮膚にLL-37を投与すると酒さに似た皮疹が生じることが報告されています。このことはカテリリジンを介した自然免疫の暴走が、酒さ発症に深く関与する証拠とされています。

つまり酒さでは、外的刺激に対する皮膚の防御反応が必要以上に高まりすぎて、自分の皮膚を傷つけてしまっている状態だと考えられます。

マスト細胞の関与

マスト細胞(肥満細胞)とは、アレルギー反応などに関与する皮膚の免疫細胞の一種です。活性化すると、ヒスタミンなど炎症性の物質を放出し血管拡張や炎症を引き起こします。

酒さ患者の皮膚では、このマスト細胞が正常な皮膚に比べて著しく増加・活性化していることが分かっています。

例えば、酒さの主要なタイプ全てにおいて患部のマスト細胞数の顕著な増加が確認されており、酒さの慢性炎症に関与する共通因子とみなされています。また、先述のカテリリジン由来ペプチド(LL-37)はマスト細胞の表面受容体を介してマスト細胞の脱顆粒(活性化)を引き起こすことが明らかになっています。

熱刺激や紫外線によって放出される物質もマスト細胞を刺激しうるため、酒さでは様々な経路でマスト細胞が活性化し、血管拡張・炎症を増悪させる悪循環が形成されると考えられます。

このようにマスト細胞は酒さの病態悪化に深く関与するため、新たな治療ターゲットとしても注目されています。

ニキビダニ(Demodex)の関与

ニキビダニ(デモデックス、Demodex folliculorum)はヒトの毛穴に常在する微小なダニで、酒さとの関連が古くから指摘されています。

酒さ患者の皮膚では健康な人に比べてニキビダニの寄生数が非常に多く、酒さ患者は対照群の約9倍もダニ寄生のオッズ比が高いとのメタ分析結果があります。特に紅斑性酒さ・丘疹性酒さの両方で、正常皮膚より有意に高いダニ密度が報告されています。

ニキビダニ自体やダニが持ち込む細菌(Bacillus oleroniusなど)が皮膚の免疫センサー(TLR2など)を刺激し、炎症カスケードを引き起こす誘因となり得ます。

こうした知見からニキビダニは酒さの悪化因子と考えられますが、一方で「酒さの皮膚環境がダニの繁殖を許しているだけで、ダニは結果に過ぎないのではないか」という指摘もあり、因果関係は完全には証明されていません。

いずれにせよ酒さ患者でニキビダニが過剰に繁殖しているのは事実であり、ダニ対策(後述のイベルメクチンなど)は酒さ治療の一環として有効です。

その他の要因

酒さでは上述のほか、皮膚のバリア機能低下や神経血管系の異常も重要です。

皮膚バリアが乱れると表皮の水分喪失やpH上昇を招き、刺激物や微生物への反応性が高まります。また、温熱刺激で活性化するTRPV1などの神経センサーが過敏化し、わずかな温度変化や辛い物摂取で神経ペプチドが放出され顔面紅潮を引き起こすことが知られています。

紫外線も酒さの増悪因子で、UVBにより生じる微粒子状物質や活性酸素が皮膚炎症と血管拡張を促進します。

さらに意外なことに、胃に生息するピロリ菌(Helicobacter pylori)感染との関連を指摘する研究もあります。ピロリ菌が産生する物質が血管作動性のポリペプチドを放出し、酒さのほてりを助長する可能性が議論されています。ただしピロリ菌除去が酒さに有効であるという十分な根拠はまだありません。

何らかの原因で「自然免疫」機構が亢進し、慢性炎症が引き起こされている

このように酒さは、体質的な免疫応答の異常に環境因子や常在微生物が加わり、炎症と血管拡張が慢性的に続くことで発症・悪化すると考えられています。一人ひとりで要因の寄与は異なるため、治療も多角的な視点で計画する必要があります。

酒さの治療法

酒さには様々な治療法がありますが、根本的に完治させる特効薬は残念ながら確立されていません。症状に応じて炎症を抑え、見た目の赤みをコントロールする対症療法が中心です。

それぞれの症状タイプに合わせ、複数の治療を組み合わせて経過を見ていくのが一般的です。ここでは主な治療の選択肢を紹介します。

生活習慣とスキンケア

まず土台となるのが日常生活でのケアです。

酒さの症状を悪化させる要因(トリガー)は人により様々ですが、共通する誘因として

- 日光(紫外線)

- 寒暖差

- 入浴やサウナ

- 辛い食べ物

- アルコール飲料

- ストレス

などが知られています。心当たりのある方は、まずこれら誘因をできる範囲で避ける努力をしましょう。

特に日常的な紫外線対策は必須で、SPF30以上の広帯域日焼け止めを毎朝使用してください。また、肌のバリア機能を守るために低刺激性でpHバランスの良い洗顔料を用い、洗顔後は保湿剤でしっかりと潤いを与えます。

酒さ肌は敏感で刺激に弱いため、アルコールやメントールを含む化粧品・外用剤は避けた方が無難です。

なお、一見すると炎症が治まるためステロイド外用薬を使いたくなるかもしれませんが、酒さにステロイド軟膏の自己使用は厳禁です。ステロイドは一時的に赤みを引かせても、長期的にはリバウンドで症状を悪化(酒さ様皮膚炎)させるリスクが高いことが分かっています。

外用薬による治療

酒さ治療の第一選択となることが多いのが外用薬(塗り薬)です。

海外では酒さ治療に有効ないくつかの薬剤が承認されており、日本でも自費診療でそれらを使用することができます。代表的な外用薬を挙げます。

メトロニダゾール

抗生物質メトロニダゾールのクリーム・ゲルは、世界的に酒さ治療の標準薬と位置付けられています。

抗菌作用・抗炎症作用を併せ持ち、酒さ患者の皮膚で増殖しているニキビダニやその他の微生物を減少させる働きがあります。

1日1~2回患部に塗布することで赤みやブツブツの改善が期待できます。

イベルメクチン

イベルメクチンは、酒さの原因とされるニキビダニを駆除し、さらに炎症性サイトカインの産生を抑制して赤みや丘疹を改善する効果があります。

作用の実感には数週間~数ヶ月を要しますが、比較的早期から効果が現れるとも報告されています。臨床試験にてイベルメクチンクリームは、従来からのメトロニダゾールクリームより高い有効性と副作用の少なさを示し、長期的な寛解維持期間も延長したことが報告されています。

例えば、16週間の治療後再燃せずに経過した患者の割合が、メトロニダゾール群よりイベルメクチン群で33%多かったとのデータがあります。

こうした結果から、難治性の酒さに対して有望な外用療法とされています。

ブリモニジン

ブリモニジンはα2受容体作動薬という種類の薬で、血管を収縮させる作用があります。0.33%濃度のゲルを顔面に塗布すると30分ほどで効果が現れ、一時的に皮膚の血流を低下させて赤みを大幅に軽減します。

効果は数時間持続しますが、切れてくると反動で赤みが強く出る(リバウンド)ことがあるため、はじめはごく少量から試す必要があります。使用に際しては医師の指導のもと、効果と副反応を見極めながら調整します。

トラネキサム酸

シミ治療でおなじみのトラネキサム酸(抗プラスミン薬)は、炎症を鎮めて毛細血管の透過性を抑制する作用があり、それによって赤ら顔の改善に寄与しうるとされています。

酒さの皮膚では炎症に伴って血管透過性が高まり赤みが増すため、トラネキサム酸の抗炎症効果が期待できます。

実際に酒さ患者に経口内服や外用でトラネキサム酸を使用し、発赤が改善したとの報告もあります。ただしエビデンスは限られるため、補助的に使用します。

機器による治療

酒さの赤ら顔症状に対してレーザーや光治療が使用されます。

しかし慢性炎症であることを踏まえると、酒さのコントロールに結び付かない可能性があります。当院では主に下記の治療機器を症状に合わせて選択し、使用しています。

窒素プラズマ治療

高エネルギーのイオン化した気体(プラズマ)を肌に照射します。

高エネルギーのイオン化した気体(プラズマ)を肌に照射します。

プラズマによって殺菌や皮脂腺抑制効果を発揮するとともに、コラーゲン産生を促して肌質を改善する作用も期待できます。

さらにプラズマ照射後は一時的に皮膚から薬剤が浸透しやすい状態になるため、直後にトラネキサム酸等抗炎症目的の薬剤を浸透させることで相乗効果を狙うことも可能です。

ダウンタイムはほとんど無く、照射後の発赤も数時間以内に落ち着きます。

Nd-YAG / BLUE レーザー

皮脂腺の発達による毛細血管拡張が見られます。そこで皮脂腺の発達抑制,毛細血管の縮小をレーザーで促します。

皮脂腺の発達による毛細血管拡張が見られます。そこで皮脂腺の発達抑制,毛細血管の縮小をレーザーで促します。

あまり毛細血管のみを主体に治療してしまうと、酒さのコントロールに結びつかない傾向がありますので、バランスを見ながら治療計画を立てていきます。

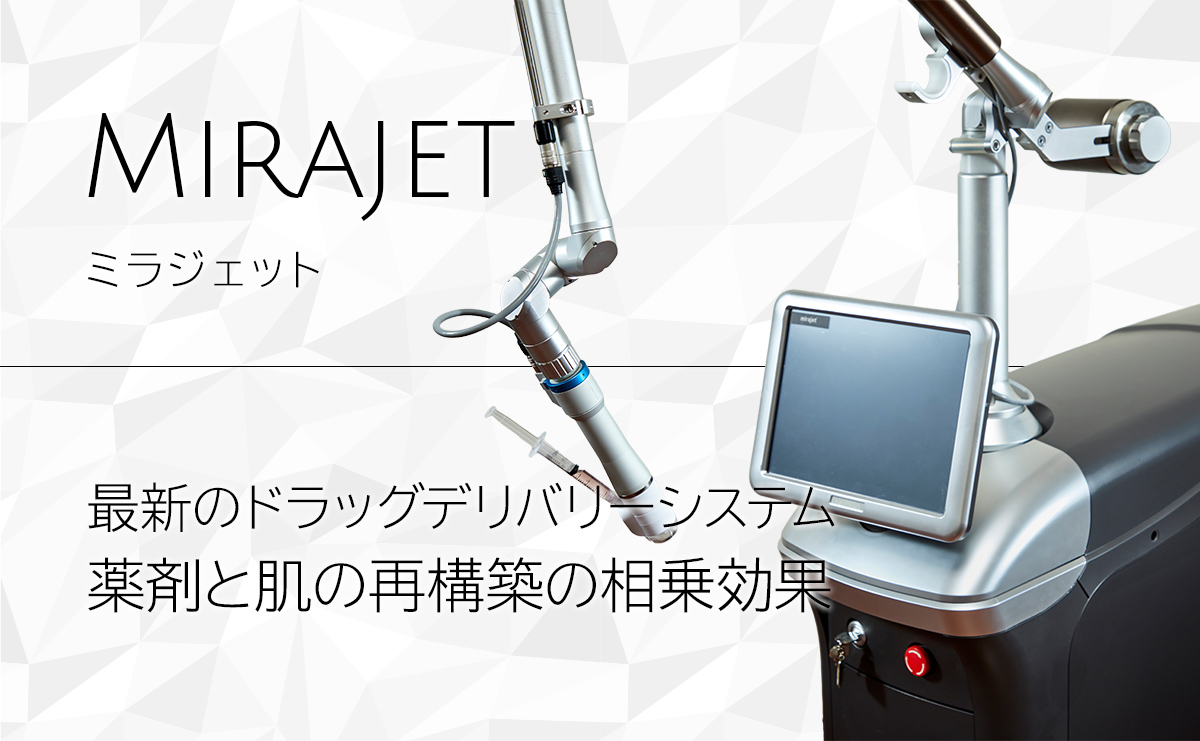

ミラジェット milajet

ミラジェットは、針を使用することなく薬剤を皮膚内に均一綿密に注入することができる、最新のドラッグデリバリーシステムです。

後述のボトックスやPDLLA等の薬剤を肌に均一に送達することが可能となり、更に針を刺したりレーザーで熱を加えるなどの刺激を与えないため、肌への負荷を最小限に留めることが可能です。

これらによって、酒さ治療は、新たな段階へと移行したと言えます。

新しいアプローチ:ボトックス・PDLLA

酒さ治療の分野ではここ数年、従来とは異なる発想の新しいアプローチが提唱されています。難治性の酒さに対して、ボツリヌス毒素(ボトックス)注射やPDLLA(ポリ-D,L-乳酸)といった美容皮膚科の技術を応用する試みです。

ボトックス(マイクロボトックス)による酒さ治療

「ボトックス注射」はシワ取りや多汗症治療で有名ですが、その極微量を皮膚表面近くに均一に注入する「マイクロボトックス(スキンボトックス)」という手法が酒さの新たな治療法として注目されています。

ボツリヌストキシンを真皮内に打つことで、過敏になった神経や血管の拡張シグナルを穏やかに抑制し、顔の赤みを軽減できると報告されています。

実際、難治性の酒さ患者さんにマイクロボトックスを施行し、頬の赤ら顔が改善したとの臨床報告が世界的に相次いでいます。

また2020年の酒さ治療に関する総説論文でも、ボトックス治療は安全性が高く、他の治療で効果が不十分な場合に検討する価値があるとの評価がなされています。

従来の治療と比べても副作用が少ない可能性が指摘されており、皮脂分泌の抑制や肌質改善効果も得られることから今後ますます普及が期待されます。

当院でも麻酔不要・ダウンタイムなしで均一に薬剤を浸透させられる専用デバイス(前述のミラジェット)を用いて施術を行っており、施術当日からメイクも可能な手軽さでご提供しています。

PDLLA(ジュベルック)による酒さ治療

PDLLA(Poly-D,L-lactic acid)も酒さ治療の新しい選択肢です。

生体内でゆっくり分解吸収されるポリ乳酸を主成分とした注入剤で、日本では未承認ながら韓国や欧米でジュベルック(Juvelook)やレニスナといった商品名で使用されています。

元々エイジングケア(コラーゲン増生による美肌効果)の目的で開発された次世代型スキンブースターですが、このPDLLAが酒さの赤ら顔改善にも有用であることが最近わかってきました。

毛細血管の増殖を抑制

PDLLAは皮膚の免疫反応の一部に働きかけて毛細血管の新生(増殖)を抑制する作用があり、異常に拡張・増殖した不要な毛細血管網を減らすことで赤みを和らげる効果が期待できるのです。

実際、2024年に発表された研究ではPDLLAを専用デバイス(Mirajet)で皮内送達する方法によりアジア人の酒さ患者の症状が有意に改善したとの報告があります。

当院でもこの報告に着目し、ミラジェット®の高圧ジェット噴流によるドラッグデリバリー技術を用いてPDLLA製剤を顔の真皮層に導入する治療を行っています。

数回の治療でも赤みの軽減を実感される方がみられ、実臨床でも今までにない割合で改善を確認しています。

PDLLA注射は肌質そのものを強化し、酒さ特有の薄赤い肌を根本から立て直す新提案ともいえます。ただし施術後ごく稀に一時的な発赤や腫れが出る場合があるため、施術者の指示するアフターケアを守っていただく必要があります。

いずれにせよ、ボトックス・PDLLAともに保険適用外(自由診療)ではありますが、従来治療で効果が乏しかった難治性の酒さに対して有望な選択肢として当院では積極的に取り入れています。

注意点(治療・生活上のポイント)

酒さの治療を行う上で、以下の点に注意してください。

- 誘因の回避

- 治療中も、各自の増悪因子の回避に努めることが大切です。せっかくレーザー治療や薬物療法で赤みが改善しても、日常生活で何度も刺激を受けていては効果が十分発揮されません。

- 特に施術直後は飲酒や長風呂、激しい運動など、顔をほてらせる行為は控えましょう。夏場の外出時は日傘や帽子で紫外線を避け、冬場も急激な寒暖差をできるだけ避ける工夫をしてください。

- スキンケアの継続

- 酒さ肌は敏感なため、治療中は刺激の少ない低刺激コスメでスキンケアを継続しましょう。石鹸洗顔よりマイルドな洗浄料を使い、朝晩の保湿は欠かさず行います(特に治療直後は保湿が重要です)。

- メイクもなるべく肌に優しい製品を選び、クレンジングは刺激の弱いものを使用してください。日焼け止めは季節を問わず毎日続け、紫外線から皮膚を保護し続けましょう。

- 経過と効果の見極め

- 酒さ治療の効果はゆっくり現れることが多い点を理解しておきましょう。外用薬の場合、少なくとも2~3ヶ月程度は継続して初めて効果が判定できます。

- レーザー治療でも、赤みの減少は徐々に積み重なっていきます。一度の治療で劇的に完治する病気ではなく、根気強く治療を積み重ねていくことが必要です。

- 途中で自己判断で治療を中断せず、担当医と十分に相談しながら経過を追ってください。

- ストレスケアと睡眠

- 心理的ストレスも酒さを悪化させる一因となります。適度な運動や入浴、趣味の時間などで上手にストレスを発散し、十分な睡眠をとって自律神経のバランスを整えましょう。

- リラックスすることで神経・血管の過剰な反応を和らげ、症状の安定につながります。

- 飲食で気をつけること

- ルコール飲料、カフェイン(コーヒー・紅茶)、香辛料の効いた辛い食べ物などは血管拡張を招き、酒さの赤みを悪化させることがあります。こうした刺激物の摂取はできるだけ控えめにしましょう。

- 一方でビタミンやミネラルをバランスよく含んだ食事は肌の健康回復に役立ちます。日頃から栄養バランスの良い食生活を心がけることも大切です。

以上のような生活上の注意を守りつつ治療を継続することが、酒さ克服への近道です。

またステロイド外用薬の扱いには特に注意してください。顔の皮膚に強めのステロイド軟膏を漫然と使い続けると、酒さとは別に酒さ様皮膚炎(ステロイド誘発性皮膚炎)という副作用が起こる恐れがあります。

これはステロイドを塗布していた部位に毛細血管拡張や赤いブツブツ(丘疹・膿疱)が現れ、見た目が酒さと非常に似た状態になります。もし皮膚科で「脂漏性皮膚炎」などと診断されステロイドを処方されていた方で症状が悪化している場合は、すぐに使用を中止すべきです(ただし急に止めるとリバウンドでさらに悪化する可能性があるため、自己判断せず必ず主治医と相談のうえ中止してください)。

ステロイド自体は正しく使えば有用な薬ですが、特にお顔への長期使用は避けるよう心がけましょう。

まとめ

酒さは原因が一つではなく複雑な要因が絡む慢性疾患ですが、正しくアプローチすれば決してコントロール不能な病気ではありません。

現在確立された「特効薬」はないものの、紹介したような複数の治療法を組み合わせることで多くの患者さんで症状の大幅な改善が得られています。特に近年はマイクロボトックスやPDLLAなど新しい手法も登場し、従来治療では難渋したケースにも光が差し始めています。

とはいえ、酒さ治療にはある程度の時間と根気が必要です。焦らずに担当医と二人三脚で治療計画を継続することが何より大切となります。

顔の赤みが改善していけば、見た目に対する不安感や心理的ストレスも軽減し、生活の質が向上することが期待できます。

仙台で酒さにお悩みの方も、決して諦めずに自分に合った治療法を見つけていきましょう。当院でも最新の知見に基づき、皆様の酒さ治療を全力でサポートいたします。

酒さ治療 FAQ

酒さ治療に関するよくある質問をまとめました。

ご参考になれば幸いです。

酒さとニキビはどう違うのですか?

酒さとニキビは一見似た症状(顔の赤みやブツブツ)がありますが、原因や特徴に明確な違いがあります。

ニキビは毛穴の詰まりと細菌増殖によって起こり、白ニキビや黒ニキビ(面皰〈コメド〉)が見られるのが大きな特徴です。

一方、酒さではこれらのコメドがほとんど見られず、代わりに毛細血管の拡張による持続的な赤ら顔やヒリヒリ感が生じます。

また、ニキビの赤みは各ニキビ周辺の局所的なものですが、酒さの赤みは頬や鼻を中心とした顔全体に広がる傾向があります。

ニキビは顔以外に背中や胸にもできることがありますが、酒さは通常顔面に限局する点も異なります。

さらに酒さは30~50代の大人に多くみられ、辛いものやアルコール、温度差などで症状が悪化しやすいのに対し、ニキビは主に思春期の皮脂分泌過剰が関与しています。

酒さは他の人にうつる病気でしょうか?

いいえ、酒さはウイルスや細菌の感染症ではなく、人にうつる心配はありません。

酒さの正確な原因は不明ですが、体質や皮膚の免疫反応による炎症が主な要因と考えられています。

そのためインフルエンザのように他者へ伝染することはなく、家族や周囲の人に接しても感染するものではありませんので安心してください。

「酒さ」という名前はお酒の飲み過ぎが原因という意味ですか?

名前に「酒」という字が入りますが、必ずしも飲酒習慣が原因というわけではありません。

酒さはお酒をまったく飲まない人でも発症します。

ただし、アルコール摂取は一時的に顔の血管を拡張させて赤みやほてりを悪化させる誘因にはなります。つまり飲酒そのものが病気の直接原因ではありませんが、酒さの症状を持つ方は飲酒や香辛料など刺激物で一時的に症状が強まることがあります。

適度な飲酒を心がけ、顔がほてりやすい場合は量を控えるなどの工夫をすると良いでしょう。

酒さとニキビ(尋常性ざ瘡)はどう違うのですか?

酒さの皮疹は一見ニキビ(ざ瘡)に似ていますが、決定的な違いは「毛穴の詰まり(コメド)」がない点です。

酒さでは赤く炎症を起こした皮膚に小さな丘疹や膿疱ができますが、ニキビのように皮脂づまりによる黒ニキビや白ニキビ(面皰)は見られません。また酒さは頬や鼻を中心に持続的な赤ら顔を伴うのが特徴です。

一方、ニキビは思春期の皮脂分泌過多に関連し、額や顎にもできやすく、赤みよりも膿を持った大きな吹き出物が主体です。

それぞれ原因も対処法も異なるため、毛穴の詰まりがあるか・持続する赤みがあるかが両者を見分けるポイントになります。

酒さは「ニキビダニ(顔ダニ)」が原因と聞きました。本当でしょうか?

ニキビダニ(デモデックス)は健康な人の皮膚にも常在する虫で、酒さだけに特有のものではありません。

確かに、酒さの患者様の皮膚ではニキビダニが増殖していることが多く、酒さ悪化要因の一つと考えられています。

しかし「酒さの原因=ニキビダニ」ではなく、ダニだけを駆除すれば万事解決というものではありません。

実際、酒さの治療ではダニ対策の外用薬(イベルメクチンクリーム等)も有効ですが、それだけで完治しない場合がほとんどです。

皮膚のバリア機能低下や免疫の過剰反応、他の微生物バランスなど複数の要因が絡み合って酒さを発症・悪化させます。

ニキビダニもその一因ではありますが、「酒さ=ダニ症」と単純に考えず、総合的な治療アプローチが必要です。

酒さで目に症状が出ることはありますか?

はい、目に炎症が起きる「眼型酒さ」と呼ばれるタイプがあります。

まぶたの縁(瞼板腺)のただれや充血、目のゴロゴロ感・乾燥感などが現れることがあり、重症化すると角膜炎を起こすこともあります。眼型酒さは酒さ患者さん全体の中では少ないですが注意が必要なタイプです。

目に不快な症状がある場合は皮膚科だけでなく眼科も受診してください。治療はドライアイ用の点眼や抗炎症の目薬などが用いられます。

幸い多くは適切なケアで深刻な視力障害を防げます。

皮膚の酒さ治療と並行して眼科的な管理も行い、目を清潔に保つまぶた洗浄など日々のケアも続けることが大切です。

酒さの完治は可能ですか?

酒さは慢性的な皮膚の炎症疾患であり、残念ながら現時点で「完全に治す」ことは難しいとされています。

しかし適切な治療と生活習慣の改善によって、症状をコントロールし大幅に改善させることは十分可能です。

実際、多くの患者さんで治療により赤みやブツブツがかなり目立たなくなり、長期にわたり落ち着いた状態(寛解)を維持できる場合があります。

ただし体質的に再燃する可能性は残るため、完治というよりコントロールしていく疾患と考え、医師の指示のもとで根気強くケアを続けることが大切です。

酒さの原因や悪化要因は何ですか?

酒さの明確な原因は完全には解明されていませんが、いくつかの要因が複合的に関与すると考えられています。

顔の血管が過敏に反応して拡張しやすくなる血管機能の異常や、皮膚の免疫反応の過剰亢進などが背景にあり、毛包に生息するニキビダニ(デモデックス)の異常増殖も炎症を誘発する一因とされています。

さらに遺伝的な素因も指摘されており、家族に酒さの方がいる場合は発症しやすい傾向があります。

こうした体質的な要因に加え、日常生活の中の刺激要因(トリガー)によって症状が悪化しやすいことが知られています。代表的な悪化因子には、強い日差し(紫外線)や寒暖差などの気候・環境要因があります。

例えば「熱いお風呂に入ったあとに顔が真っ赤になって引かなくなる」といったケースです。

また、飲食物では辛い食べ物や熱い飲み物、アルコール類、カフェイン(コーヒー)などが血管拡張を促し症状を悪化させることがあります。シナモンなど一部の香辛料も刺激となり得ます。

さらに強いストレスも誘因の一つで、緊張や興奮によるほてりが酒さの赤みを増すことがあります。

個人差はありますが、これらの要因に心当たりがある場合はできるだけ避けることで症状悪化の防止に繋がります。

酒さにはどのような症状やタイプがありますか?

酒さの症状は人によって様々ですが、大きく分けて段階的に進行する特徴があります。

初期には顔が一時的にほてって赤くなる一過性の紅潮(フラッシング)が起こりやすくなります。次第に頬や鼻を中心とした持続的な赤ら顔が現れ、細かい毛細血管が透けて見えるようになります。

中等度になるとその赤みの上にニキビのような赤いブツブツ(丘疹)や膿をもった発疹(膿疱)が出現することがあります。

重症例では鼻の皮膚が厚くなってごつごつと肥大化し、いわゆる「団子鼻」(鼻瘤〈びりゅう〉)になることもあります。

これらは酒さの典型的な皮膚症状ですが、場合によっては目にも症状が及ぶことがあります。眼の充血や灼熱感・ゴロゴロ感などを呈する眼型酒さと呼ばれる状態で、特に欧米人に多いタイプですが日本人でも症状が出ることがあります。

なお、全ての患者さんがこのような経過をたどるわけではなく、赤み中心のタイプやブツブツが主体のタイプなど個人差があります。

症状が出る部位も人によって異なるため、気になる症状があれば早めに相談すると良いでしょう。

酒さ治療のマイクロボトックス注射はどのように作用しますか?

マイクロボトックス(ボツリヌストキシン製剤の皮内注射)は、酒さの赤ら顔を和らげる新しい治療アプローチの一つです。

ごく少量のボトックスを顔の皮膚内に直接注射すると、自律神経から血管への信号伝達物質(アセチルコリン)の放出が抑えられ、過剰な血管拡張が起こりにくくなると考えられています。その結果、顔への血流増加が緩やかになり、ほてりや赤みが沈静化します。

酒さ患者の頬に極細針でボトックスを少量ずつ広範囲に打つマイクロボトックスにより、赤みやほてり、丘疹・膿疱が減少したとの報告があります。

効果は施術後数日~1週間ほどで現れ始め、約3か月程度持続することが多いとされています。

注射は皮膚の浅い層に行うため表情筋に影響せず、顔のこわばりなどの副作用はほとんど報告されていません。

症状に応じて2~4か月毎に繰り返し治療を行うことが可能で、難治性の赤ら顔に対する有効な選択肢となりつつあります(※ボトックス治療は美容医療に分類され、健康保険適用外の自費治療です)。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10773789/

PDLLAとは何ですか?酒さに効果がありますか

PDLLA(ポリDL-乳酸)注射とは、肌に微細なポリ乳酸の粒子を注入してコラーゲン産生を促すスキンブースター治療の一種です。

もともとは小じわやニキビ跡の改善目的で開発された施術ですが、最近このPDLLAが酒さの赤ら顔改善にも役立つ可能性が注目されています。

PDLLA粒子を皮内に打ち込むと、体の免疫反応が適度に刺激されて新生血管の増殖(血管新生)を抑制する作用があることが報告されました。臨床研究では、治療を重ねるごとに赤みが軽減することが確認されています。

レーザー治療では取り切れない薄い赤みに対して、PDLLAによるアプローチが有効だったとの報告もあり、難治性の赤ら顔治療に新たな選択肢を提供しつつあります。

ただしPDLLA注射も美容目的の最新治療(国内未承認の医師個人輸入製剤の使用などを含む)であり、効果の持続期間や最適な施術間隔については今後の研究が必要です。

治療を受ける場合は複数回のセッションが推奨されることが多く、自費診療となりますので、施術を検討される際はクリニックで十分に相談してください。

酒さの症状を和らげるために日常生活でできることはありますか?

普段の生活習慣やスキンケアを工夫することで酒さの症状悪化を防ぎ、症状を和らげることが期待できます。

まず、前述のような悪化要因(トリガー)を可能な範囲で避けることが基本です。具体的には、刺激になりやすい辛い食べ物やアルコール類、熱すぎる飲食物は控えめにし、過度な入浴やサウナも避けましょう。

暑い時期の外出や寒冷地への旅行など環境要因にも注意し、日焼け止めの使用や帽子の着用によって紫外線から肌を守ることも大切です。

また、緊張や疲労によるストレスも赤みを誘発しやすいため、十分な睡眠やリラックスできる時間を確保してストレスコントロールに努めると良いでしょう。

次にスキンケアについてです。

酒さの肌は刺激に対して非常に敏感になっていますので、できるだけ低刺激で保湿力の高いケアを心がけます。洗顔は刺激の少ない洗浄剤で優しく行い、洗った後はすぐに保湿剤で水分を閉じ込めて肌のバリア機能を守りましょう。

肌が乾燥するとそれ自体が赤み悪化の一因となるため、特にほてりやすい方はこまめな保湿が重要です。

避けたほうが良い成分としては、ステロイド配合の市販クリームやアルコール・香料入りの化粧品などが挙げられます。これらは一時的に肌を落ち着かせるように見えて、長期的には赤ら顔を悪化させたり酒さ様皮膚炎を招く原因となることがあります。

刺激の強いピーリング剤やスクラブの使用も控え、敏感肌用の基礎化粧品でシンプルにスキンケアを行うと安心です。日常生活ではこのように「刺激を減らし、うるおいを保つ」ことを意識してケアしていきましょう。

酒さ様皮膚炎はどうやって見分けるのですか?

酒さ様皮膚炎は酒さと非常によく似た症状(顔の紅斑やブツブツ)を呈します。しかし、原因背景が異なるため、いくつかのポイントで見分けることができます。

最大の手がかりはステロイド外用薬の使用歴です。

酒さ様皮膚炎は長期間にわたる強いステロイド軟膏の乱用や、ワセリンなど油分の多いクリームの過度使用によって引き起こされることが多く、「○○を塗っていたら急に顔が赤く腫れてきた」という場合は酒さ様皮膚炎を疑います。

一方で酒さ(真の酒さ)はステロイドとの関連がなく自然に発症するケースがほとんどです。

次に痒みの程度も判別の助けになります。

酒さでは基本的に強いかゆみは伴わず、あっても軽度と言われます。むしろ乾燥によるヒリヒリ感やほてりの方が目立つのが通常です。

これに対し酒さ様皮膚炎では、ステロイドの使用を中止した途端に激しいかゆみや炎症の悪化(リバウンド現象)が生じることが多いのが特徴です。つまり「塗り薬をやめたらますます悪化してしまった」という場合は酒さ様皮膚炎の可能性が高いと言えます。

最終的には医師が薬剤や経過を詳しく問診し、検査の上診断します。

自己判断が難しい場合は無理に区別しようとせず、早めに受診して適切な診断を仰ぐことをおすすめします。

酒さ様皮膚炎はなぜ起こるのですか?

酒さ様皮膚炎の原因は、主に外的要因による皮膚バリア機能の破綻にあります。

中でも圧倒的に多いのがステロイド外用薬の長期連用で、顔面に強いステロイドを塗り続けると皮膚の防御機能が低下し、血管拡張や炎症が慢性化して酒さに似た症状を引き起こします。

ステロイド自体が直接悪いわけではありませんが、本来短期使用にとどめるべき強い薬を自己判断で塗り続けると、このような副作用的症状(ステロイド誘発酒さ)を招くことがあります。

次いで多い原因は油分の多い保湿剤の過度使用です。

肌を保湿すること自体は大切ですが、ワセリンなど閉塞性の高いクリームを厚く長期間塗りすぎると毛穴がふさがり、毛包炎や酒さ様皮膚炎を誘発することがあります。

その他、皮膚の過剰な摩擦や洗いすぎなど物理的な刺激も原因になり得ます。

ゴシゴシ洗顔やピーリングのやりすぎで角質層が傷つくと、肌のバリアが壊れて炎症が起こりやすくなります。

また、長期のステロイド使用により皮膚の常在菌バランスが乱れることも指摘されており、本来肌を守っている菌が減少して病原菌やダニが増殖しやすい環境になることも一因です。

まとめると、酒さ様皮膚炎は「肌にとって負担となる薬剤や製品を使い続けた結果」と言えます。したがって予防には、ステロイドを自己判断で乱用しないことや、スキンケアは肌に優しいものを適度にとどめることが重要です。

酒さ様皮膚炎の治療はどうするのですか?

酒さ様皮膚炎の治療は、

- 長期使用ステロイドの中止

- リバウンド症状の軽減

- 上記を基に肌質改善治療

これらをコントロールすることが重要です。

ステロイドの使用中止

酒さ様皮膚炎の治療では、まず原因となっている製剤の使用中止が不可欠です。

長期間使用していたステロイド軟膏を徐々に減量・中止していきます。しかしながら、酒さ様皮膚炎で一番の問題となる点が、リバウンド(離脱症状)です。

ステロイド等原因となる製剤を中止してしばらく経ってからリバウンドが起こることもあるため、酒さ様皮膚炎と診断が付きづらい場合も少なくありません。

リバウンド

ステロイドの使用を中止した後はリバウンド(反張現象)が起こる可能性があります。

数週間から数か月程 赤みが増したり、ただれや顔のむくみなどの症状が続きます。このような一過性の増悪ののち 症状が改善していくとされています。

この時に症状を抑えるためステロイド等を使用すれば 離脱が遠のき治療期間が延びてしまいます。治療を困難にさせる要因であり、悩みどころです。

場合によって一度収まったと思っても、打ち寄せる波のようにリバウンドが繰り返す場合がありますが、乗り越える毎にその波の大きさは小さくなっていきます。

そこで、リバウンド期間の症状を軽減する治療法を選択し症状軽減を促します。

酒さ様皮膚炎の治療

酒さ様皮膚炎の治療は、ステロイド等原因となる薬剤の使用中止が前提となります。しばらく前にステロイド使用を中止していた場合にも、そのリバウンドとして症状が出てきた際には再度使用することを抑制します。

その上で、リバウンドの症状を軽減する治療を行いつつ、酒さに準じた治療計画を立てていきます。

勿論、酒さと酒さ様皮膚炎は別の疾患とされています。

酒さ様皮膚炎の方は、元々(軽度の)「酒さ」を持っており 湿疹などで上記の外用剤を使用することで 修飾されて 酒さ様皮膚炎となっている可能性も示唆されています。

参考文献

本ページを作成する際に参考にした文献集です。

専門的な内容になりますが、治療の有効性・安全性についてのエビデンスとして参考にしてください。

酒さ(臨床総説)

原題:Clinical practice: Rosacea

出典:New England Journal of Medicine. 2005;352(8):793-803.

要約:酒さの病態・臨床像と治療戦略について網羅的に解説した古典的総説。

温度変化や紫外線、アルコールなどの誘因を避け、紫外線防御や洗顔など一般的スキンケアの重要性を強調。

その上で、紅斑・毛細血管拡張が主体のタイプにはメトロニダゾールやアゼライン酸などの局所療法(必要に応じて血管収縮薬の外用)やレーザー治療が推奨され、丘疹膿疱が主体の場合は局所療法に加えてテトラサイクリン系抗生剤の抗炎症効果を利用した全身療法が用いられる。

重症例や難治例では経口イソトレチノインの投与や光線療法、外科的処置(鼻瘤に対する手術など)も考慮される。

本総説は酒さ患者のQOL低下にも言及し、早期診断と段階的治療介入の必要性を訴えている。

酒さの診断・分類・評価のアップデート:国際コンセンサスパネルからの提言

原題:Updating the diagnosis, classification and assessment of rosacea (recommendations from the global ROSacea COnsensus panel)

出典: British Journal of Dermatology. 2017;176(2):431-438.

DOI: 10.1111/bjd.15122

要約: 酒さの診断基準と分類法の見直しについて国際コンセンサスパネル(ROSCO)が提言したガイドラインです。

従来は酒さを「紅斑毛細血管拡張型」「丘疹膿疱型」などサブタイプ分類していましたが、本提言では表現型(phenotype)に基づくアプローチが推奨されています。

具体的には、持続する顔面紅斑(中心性紅潮)および鼻瘤などの皮膚肥厚を酒さの診断的所見と定義し、それ以外の症状(丘疹膿疱、毛細血管拡張、眼症状、発作性のほてりなど)は組み合わせて評価する形に改めています。

この分類更新により、患者ごとの主要症状に即した診断・治療計画が立てやすくなり、複数のタイプをまたぐ症状を持つケースにも柔軟に対応できるようになるとされています。

従来のサブタイプ分類に代わる新指針として、「固定紅斑」や「眼型」など表現型ごとの重症度に応じて治療戦略を最適化すべきと提唱しています。

表現型に基づく酒さ治療:GRADE評価を含む最新系統的レビュー

原題:Interventions for rosacea based on the phenotype approach: an updated systematic review including GRADE assessments

出典:British Journal of Dermatology. 2019;181(1):65-79.

要約:酒さの臨床表現型に応じた治療法の有効性を評価した体系的レビュー(コクランレビューの更新版)。

トピック毎のエビデンスの質をGRADEで評価し、紅斑・毛細血管拡張や丘疹膿疱など各症状に対する治療戦略を総括している。

主な結論として、外用アゼライン酸・イベルメクチン・ブリモニジン、経口ドキシサイクリン・低用量イソトレチノインなどに有効性を支持する質の高いエビデンスが認められた。

一方、メトロニダゾール外用や経口テトラサイクリンには中等度、低用量ミノサイクリンやレーザー・IPL療法、シクロスポリン点眼(眼型酒さ)などはエビデンスの質が低いと評価された。

以上より、本レビューは酒さ治療において症状の表現型に即したアプローチの妥当性を支持しつつ、特にエビデンスの十分でない治療(例:眼型酒さ治療など)について今後の研究の必要性を示唆している。

酒さの発症率および有病率:系統的レビューとメタ解析

原題:Incidence and prevalence of rosacea: a systematic review and meta-analysis

出典: British Journal of Dermatology. 2018;179(2):282-289.

DOI: 10.1111/bjd.16481

要約: 酒さの疫学について世界規模のデータをまとめた系統的レビュー研究です。

欧米・アジアなど計41の人口集団(約2,650万名)を対象に解析した結果、成人における酒さの有病率は全世界平均で5.46%と推定されました。一般人口を対象とした調査では約5%ですが、皮膚科外来患者に限ると2.4%とやや低く、自己申告による調査よりも医師診断による調査の方が有病率が低く出る傾向がありました。

また酒さは女性の方がやや多く(女性5.41%、男性3.90%)、好発年齢は45~60歳と中高年層に多いことが示されています。地域差としては欧米の白色人種で比較的多く、東アジア人では低めですが研究間のばらつきも大きいです。

本解析は酒さ患者数の世界的な概況(全世界で約5人に1人が罹患との推計もあり)を明らかにしました。ただし診断基準や調査方法によって有病率に差が出る点も指摘しており、今後より統一的な基準での疫学研究が望まれると結論しています。

酒さはカテリシジンと皮膚自然免疫の疾患である

原題:Rosacea as a disease of cathelicidins and skin innate immunity

出典: Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings. 2011;15(1):12-15.

要約: 酒さの病態生理を自然免疫の過剰反応という観点から説明した総説です。

酒さ患者の皮膚では自然免疫受容体TLR2の発現が高まり、刺激に対する反応性が亢進しています。その結果、角質細胞から分泌される抗菌ペプチドカテリシジン(プロテアーゼ酵素により活性型のLL-37に変換)が通常よりも多量かつ異常な形で産生され、血管拡張や炎症を誘発します。

この異常は酒さ患者の皮膚で認められる特徴的な所見であり、酒さ特有の慢性的な紅斑や膿疱形成の一因とされています。さらに日光・温度変化・ストレスなどの外的要因やニキビダニなどの微生物も、この過剰な自然免疫反応のトリガーとなりえます。

本論文は酒さを「皮膚の自然免疫が暴走した状態」と位置づけ、抗炎症作用を持つ治療(例えばイベルメクチンやドキシサイクリンの抗炎症効果)が有効である理由を説明しています。

要するに、酒さの根底には生まれつき備わる皮膚防御システムの過剰反応があり、それを正常化することが治療の鍵になるという見解を示したものです。

酒さの治療マネジメント:包括的レビュー

原題:Rosacea management: A comprehensive review

出典:Journal of Cosmetic Dermatology. 2022;21(5):1895-1904.

要約:酒さに使用される各種治療法について最新動向を含め包括的にまとめた総説。

酒さは慢性炎症性皮膚疾患であり、症状に応じて外用療法(アゼライン酸、メトロニダゾール、硫黄製剤など)や全身療法(テトラサイクリン系抗生剤、ビタミンA誘導体など)、光治療・レーザー治療(IPL〔光〕やパルスダイレーザーなどの血管治療、特に紅斑・毛細血管拡張型に有効)が組み合わされる。

近年では新たな治療として外用のα作動薬ブリモニジン・オキシメタゾリン(持続性紅斑の一時的改善薬)、外用イベルメクチン(Demodexへの作用)、タクロリムス・ピメクロリムス(炎症抑制)、低用量徐放性ドキシサイクリン、さらに皮内注射ボツリヌストキシン療法などが治療選択肢に加わってきており、これらの有効性と位置づけについても論じている。

経皮マイクロジェット法によるポリ-D,L-乳酸(PDLLA)製剤の酒さ治療効果(アジア人患者での検討)

原題:Poly-d,l-lactic Acid Via Transdermal Microjet Drug Delivery for Treating Rosacea in Asian Patients

出典:Journal of Cosmetic Dermatology. 2024;23(12):3993-3998.

要約:難治性酒さに対する新規治療法として、レーザー誘導式の無針注入デバイス(Mirajet)を用いポリ-D,L-乳酸(PDLLA)製剤を真皮内に送達する手法を4例の患者で検討した報告。

各症例は月1回ペースで計5回のPDLLA無針注入療法を受け、治療前後で紅斑の程度(臨床医評価スコア)および患者自身の評価を比較した。

その結果、治療4週間後から全例で顔面紅斑の有意な改善が認められ、最終治療後22週まで効果が持続した。

患者報告でも発赤の軽減と皮膚質感の改善に対する満足度が高く、副作用は施術直後の軽度の腫れ・発赤・点状出血が一過性に見られたのみで、重大な有害事象は確認されていない。

少人数ながら、本手法による酒さ症状改善効果と安全性が示されており、より大規模な検証が望まれるとしている。

カニューレ注入によるポリ-D,L-乳酸(PDLLA)の中等度酒さ治療における有効性と安全性の評価

原題:Evaluating the Efficacy and Safety of Poly-d,l-lactic Acid Administered via Cannula Technique in the Treatment of Moderate Rosacea

出典:Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open. 2025;13(6):e6855.

DOI:10.1097/GOX.0000000000006855

要約:従来治療に抵抗を示す中等度酒さ患者4例に対し、新たなアプローチとして鈍針カニューレを用いたPDLLA製剤の真皮下層への注入療法を試み、その効果と安全性を検証した研究報告。

32~62歳の患者に3週間間隔で計3回のPDLLA皮内注入を行い、治療前後で紅斑の程度(臨床医による紅斑評価CEA)と患者満足度を評価した。

その結果、全例で治療後12週までに紅斑が有意に軽減し、皮膚構造の改善も観察された。CEAスコアは全患者で改善し効果は追跡期間中持続、患者の主観的満足度も高かった。

副作用は注入部位の軽度の浮腫が一過性に見られた程度で、重篤な有害事象は報告されていない。

著者らは、カニューレ経由のPDLLA注入療法は酒さの表層と深部の病変両方にアプローチできる有望な治療法であり、難治性酒さに対する新たな選択肢となり得ると結論づけている。

難治性酒さ紅斑・潮紅に対するボツリヌストキシン療法

原題:Botulinum toxin for the treatment of refractory erythema and flushing of rosacea

出典:Dermatology. 2015;230(4):299-301.

要約:従来治療で効果不十分な酒さの頑固な紅斑・ほてりに対し、ボツリヌストキシンA型(BoNT-A)の皮内少量多点注射療法を試みた2症例の報告。

2名の患者(いずれも女性)は顔面の持続的紅斑と激しいほてりに悩まされていたが、BoNT-Aを患部真皮内に細かく注入する治療を行ったところ、両症例とも施術後に紅斑の大幅な軽減が得られ、患者の美容的満足度も高かったと報告している。

施術中および施術直後の副反応は軽度の疼痛や局所的な皮下出血(あざ)程度で、いずれも数日以内に自然消退し後遺症は残さなかった。

著者らは、皮内ボツリヌストキシン療法が従来治療抵抗性の酒さ紅斑・潮紅に対する有効な選択肢となり得る可能性を示しており、今後さらに多数の患者での検証が望まれると結論づけている。

酒さ治療におけるボツリヌストキシン使用:系統的レビュー

原題:Use of Botulinum Toxin in Treating Rosacea: A Systematic Review

出典:Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology. 2021;14:407-417.

要約:ボツリヌストキシン(BoNT)療法の酒さに対する有効性と安全性をまとめた最初期の系統的レビュー。

2021年3月までに発表されたBoNT使用の研究9件(RCT 2件を含む、総患者数130例)が対象となり、エビデンスを検討した。

その結果、9研究すべてで皮内BoNT注射による酒さ症状(紅斑・ほてり・丘疹など)の改善が報告されており、副作用も一過性で軽微なものに留まったことが確認された。

改善効果は小規模な症例報告からRCTまで一貫して認められ、報告された有害事象はいずれも自然軽快する一時的なものであった(例:注射部位の発赤や軽度の浮腫など)。

著者らは症例数の限界や研究デザイン上の問題はあるものの、総じてBoNT療法は酒さに対して満足のいく効果と良好な安全性を示すとの結論を述べている。

今後、症例数を増やし長期予後も評価した無作為比較試験により、最適な用量や投与レジメンを確立する必要性を指摘している。

酒さ治療におけるボツリヌストキシンAの有効性と安全性:最新の系統的レビュー

原題:The Efficacy and Safety of Botulinum Toxin A for the Treatment of Rosacea: A Systematic Review

出典:Cureus. 2023;15(12):e51304.

要約:酒さに対するA型ボツリヌストキシン(BoNT-A)療法のエビデンスを包括的に評価した2023年の系統的レビュー。

PubMed等から選定された17件の研究(前後比較試験やsplit-face試験を含む)を分析したところ、BoNT-Aの皮内注射は顔面紅斑・ほてりの症状を有意に軽減し、患者のQOLや満足度を改善することが報告された。

ただし、多くの症例で注射後3~6か月で症状が再燃する傾向があり、効果維持のため追加注射が必要となることも指摘された。

安全性の面では、注射後の局所紅斑(24.6%)や皮下出血(5.1%)、一時的な表情筋の違和感(4.3%)がプール解析で報告されたものの、いずれも軽度で一過性であり、総じて有害事象の発生率は低く安全性は高いと評価されている。

著者らは、BoNT-A療法は酒さ症状緩和に有望である一方、効果の持続期間と費用対効果の問題から最適な投与法確立のため更なる大規模試験が必要と結論づけている。

紅斑性酒さに対するボツリヌストキシンとBBL併用療法のランダム化split-face試験

原題:A randomized, controlled, split-face study of botulinum toxin and broadband light for the treatment of erythematotelangiectatic rosacea

出典:Dermatologic Therapy. 2022;35(5):e15395.

要約:顔面紅斑・潮紅が主体の酒さ(紅斑毛細血管拡張型酒さ)患者を対象に、ボツリヌストキシンA型(BoNT-A)とブロードバンド光(BBL)治療の併用効果を検証したランダム化・プラセボ対照・split-face試験。

22例の患者に対し、顔の左右半分それぞれに3回(月1回)のBBL治療を行い、片側のみ初回施術時にBoNT-A皮内注射を併用、反対側には同量の生理食塩水注射を行って比較した。

経過観察の結果、BoNT併用側では対照側に比べ紅潮症状の指標(グローバル紅潮スコア)、VISIAによる赤み値、紅斑指数が有意に低下し、皮膚水分量の上昇および経表皮水分蒸散量・皮脂分泌量の減少が認められた。

効果は治療後少なくとも3か月持続し、6か月後でも基準値より良好な改善を維持した。

また有害事象は、BoNT注射10日後に一例で口角のわずかな動きづらさが見られた程度で特別な処置なく1か月で回復し、それ以外に重篤な副作用は報告されなかった。

以上よりBBL治療にBoNT皮内注射を組み合わせることで紅斑・ほてり症状の改善効果が単独BBLよりも高まり、安全性も良好であることが示され、実地臨床への応用可能性が示唆されたとしている。

紅斑性酒さ患者に対するボツリヌストキシンAの用量検討:無作為二重盲検プラセボ対照split-face試験

原題:Assessing the Efficacy and Safety of Intradermal Injection of Different Doses of Botulinum Toxin Type A: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Split-Face Study in Rosacea Patients with Erythematotelangiectatic Rosacea

出典:Dermatologic Therapy. 2024; 2024:5596030 (Article ID).

要約:顔面紅斑を主症状とする酒さ患者において、ボツリヌストキシンA(BoNT-A)の最適投与量を検証した無作為二重盲検プラセボ対照のsplit-face試験。

26例の患者それぞれの顔面を左右で分け、片頬には0.5単位(U)、反対側には1.0 UのBoNT-Aを所定の複数ポイントに皮内注射し、その効果を12週間追跡した(患者・評価者ともに盲検化)。

その結果、両側とも治療後に紅斑や皮膚状態の改善を認めたが、特に1.0 U側で紅斑の改善が顕著で、治療2~8週の経過で臨床紅斑評価(CEA)スコアの低下幅が0.5 U側より有意に大きかった。

審美的改善度(GAIS)や皮膚科QOL指数(DLQI)も1.0 U側で優れており、VISIAで測定した赤み面積も高用量側で有意に減少したことから、1ポイントあたり1.0 Uの高用量投与の方が0.5 Uより効果的と結論付けられた。

全体として副作用は軽度で、一時的な顔の張り感が1例にみられた他は有意な有害事象は報告されていない。

本研究は、皮内BoNT療法が酒さ紅斑の新たな治療になり得ること、そして効果を最大化するには1箇所あたり1 U程度の比較的高用量が有望であることを示唆している。

眼型酒さ

原題:Ocular rosacea

出典: Current Opinion in Ophthalmology. 2020;31(6):503-507.

DOI: 10.1097/ICU.0000000000000706

要約: 眼型酒さに関する最新の総説で、眼への症状とその対策について。

眼型酒さはまぶたの炎症・充血・異物感・ドライアイなどを引き起こし得ますが、一般的に認知度が低く見逃されがちです。しかし放置すると重症例では角膜潰瘍による失明の恐れもあり、皮膚症状が軽微な患者でも眼症状の有無に注意が必要だと強調されています。

最近の知見では、眼型酒さは小児や色素の濃い肌の人にも思っていた以上に発生しうること、そして腸内・皮膚のマイクロバイオームの乱れ(デモデックスの関与含む)が病態に影響を及ぼす可能性が示唆されています。

治療面では、まぶた清拭などのセルフケアやドライアイ治療用点眼に加え、重症例では経口テトラサイクリン系の投与やシクロスポリン点眼の有効性が報告されています。

総じて眼型酒さは酒さの「しばしば見過ごされる要素」であるが、酒さ患者のケアには眼症状への継続的な注意と皮膚・眼両面の維持療法が重要であると結論づけています。

監修者情報(医師紹介)

監修医師:佐藤 雅樹 (さとう まさき)

ソララクリニック 院長

専門分野:美容皮膚科

2000年 順天堂大学医学部卒。順天堂大学医学部形成外科入局。 大学医学部付属病院等を経て、都内美容皮膚科クリニックにてレーザー治療の研鑽を積む。2011年3月 ソララクリニック開院 院長就任。2022年 医療法人 松柴会 理事長就任。日本美容皮膚科学会 日本形成外科学会 日本抗加齢医学会 日本レーザー医学会 点滴療法研究会 日本医療毛髪再生研究会他所属。

様々な医療レーザー機器に精通し、2011年ルビーフラクショナル搭載機器を日本初導入。各種エネルギーベースの医療機器を併用する複合治療に積極的に取り組む.

最終更新日