ルビーレーザーとYAGレーザー:どちらがシミ治療に効果的?

> 初めて質問させて頂きます。

> ルビーレーザーはYAGレーザーよりも性能が悪いので、ルビーレーザーがYAGレーザーよりもシミが取れるわけはないと書いているブログを読みました。心配になって調べてたらそちらでは両方使っているので、どのように考えているのか教えて下さい。

回答 :

一般的なシミには、ルビーレーザーが効果的ですが、シミの状態に合わせて波長と特性を考慮し選択することが重要です。

Point

- 「レーザーの性能」としてはNd:YAGレーザーが圧倒的に高い。

- しかし、シミ治療としてはルビーレーザーが効果的。

- 肌の治療には必要以上のパワーより適切な波長選択が重要

「Nd:YAGレーザー(ヤグレーザー)」はレーザー光源として高出力を実現できるため「性能が高い」と言われます。

しかし肌のシミ治療ではレーザーの波長と特性がより重要です。

シミの原因であるメラニンに対する反応性が高く、血液など周囲組織への反応が少ないレーザーほどシミ取りには適しています。そのため通常のシミ(表在性のシミ)にはメラニン吸収の良い「ルビーレーザー」の方が効果的で、実際少ない施術回数でシミが除去できるケースが多いことが報告されています。

一方、YAGレーザーは工業用途では高出力ゆえに主流ですが、医療のシミ治療では必要以上のパワーより適切な波長選択が重要であり、場合によってはRubyレーザーの方が適した結果をもたらします。

本記事では、ルビーレーザーとYAGレーザーの違いやシミ治療への向き不向きについて、専門的な視点から分かりやすく解説します。

また、最新のピコ秒レーザー技術やルビーフラクショナルについても説明します。

最適な治療選択の一助となればと思います。

この記事の目次

「レーザーの性能」と「治療効果」の違い: YAGレーザーが高出力な理由

まず、「レーザーの性能が高い/低い」という言い方について整理しましょう。

一般にレーザー装置としての出力エネルギーの高さや効率を指して「性能」と言うことがあります。

Nd:YAGレーザー(ヤグレーザー)は4準位レーザーと呼ばれる方式で、ルビーレーザー(こちらは3準位系)よりも効率良く高いエネルギーを引き出せます。そのため同程度の大きさ・条件ならYAGレーザーの方が高出力を出しやすく、高性能と言えます。

実際、工業用途や研究分野ではYAGレーザーが広く使われ、ルビーレーザーはほぼ医療用(シミ・ほくろ治療)に限られている状況です。

しかし、高出力=シミがよく取れるとは必ずしも言えません。シミ治療で要求される出力はそれほど大きくなく、一般的な医療用Qスイッチルビーレーザーでも十分対応可能な範囲です。

確かにYAGレーザーは高速連続照射(例えば1秒間に10発以上, 10Hz以上)も可能ですが、ルビーレーザーは1秒間に2~3発程度(2~3Hz)とやや遅く感じるかもしれません。

とはいえシミ治療では一点一点丁寧に照射するため、マシンガンのように連射する必要はなく、照射スピードの違いは治療効果に大きな影響を与えません。

要するに、「レーザー光源としてパワフルであること」と「シミ治療に有効であること」は別物であり、後者にはレーザーの質(波長特性)が重要なのです。

シミ治療のキーポイント: レーザーの波長と選択的吸収

肌のシミ(老人性色素斑や雀卵斑=そばかす等)は皮膚内のメラニン色素の集まりです。

レーザー治療では「選択的光熱融解(選択的光熱分解)」という原理に基づき、ターゲットであるメラニンにのみ効果的に光エネルギーを吸収させ、周囲組織へのダメージを最小限に留めます。

※参照「選択的光熱分解(融解)理論と最新レーザーについて」

したがって「メラニンへの反応が高く、酸化ヘモグロビン(血液)への反応が低い波長」であるほど、シミだけを狙い撃ちできる理想的なレーザーと言えます。

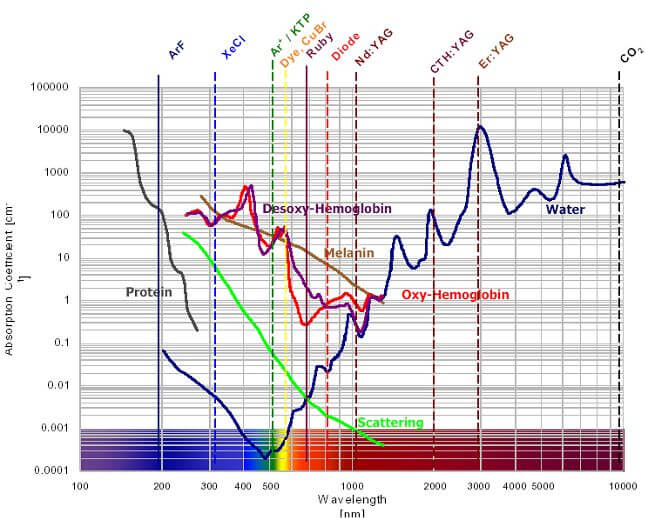

各種レーザーの波長とメラニン(黒色)・酸化ヘモグロビン(赤色)など吸収特性の模式図。

694nm付近(ルビーレーザーの波長)はメラニン吸収が比較的高く、血液成分への吸収が低い領域であるのに対し、532nm(KTP:YAGの半波長)では血液吸収が強く、1064nm(Nd:YAG基本波)ではメラニン吸収が弱くなることが示されています。

実際のシミ治療では、メラニンに効率よく吸収され周囲の正常組織へ余計なダメージを与えにくい波長を選ぶことが重要です。

上図はレーザーの波長ごとに、メラニンや酸化ヘモグロビンといった物質がどれくらい光を吸収するかを示したものです。

ルビーレーザーの694nmは、メラニンへの吸収率が非常に高い一方で、酸化ヘモグロビン(血液中の赤血球色素)への吸収が低い波長です。これはつまりメラニンだけを選んで加熱破壊し、周囲の正常な皮膚(血管やコラーゲンなど)にはほとんど反応しないことを意味します。

一方、Nd:YAGレーザーの1064nmは皮膚の深部まで届きやすい長い波長ですが、メラニンへの吸収性は694nmよりも低く、シミへの反応が穏やかになります。

また、Nd:YAGを周波数変換した532nm(KTPレーザー)はメラニン吸収は高いものの、酸化ヘモグロビンへの吸収も強いため照射部位に出血や紫斑を起こしやすく、炎症後色素沈着(PIH)のリスクが懸念されます。

実際、シミ治療レーザーはメラニン吸収の高さとともに、血管への影響やPIHリスクの低さが重要であり、「高出力が出るかどうか」以上に「適切な波長であるか」が治療効果と安全性を左右します。

ルビーレーザーがシミ治療で効果的な理由

上述の特性から、ルビーレーザー(694nm)は浅い層のメラニンに対して非常に選択的に作用し、周囲組織への余計な損傷を抑えてシミを破壊できます。

その結果、肝斑を除く一般的なシミ治療では「YAGよりもルビーレーザーの方が効果が高い」という印象を持つ医師も多いのです。「ルビーレーザーでは1~2回で取り切れるシミが、YAGレーザーだと2~4回かかる印象」と言われることもあり、同じシミを取るのに必要な照射回数もRubyレーザーの方が少なくて済むケースがあるようです。

これはルビーレーザーの方がメラニンへの反応性が高く、シミに対して適切なパルス幅(照射時間)でエネルギーを与えられるためと説明されています。

ルビーレーザーはメラニンを選択的光熱融解できる

もう少し専門的に言えば、Qスイッチルビーレーザーは約20ns(ナノ秒)という極めて短いパルスで高エネルギーを放出し、メラニンを選択的光熱融解できるよう設計されています。

694nmの光は表皮から上層真皮に存在するメラニン顆粒に強力に吸収されるため、老人性色素斑(日光黒子)や雀卵斑など表層のシミでは1度の照射で瘡蓋(かさぶた)が形成され、10日前後で剥がれ落ちてシミが除去されることがほとんどです。

施術後、茶色く反応した部分が一時的に濃く見えますが、これはメラニンが破壊されて表皮が一時的に乾燥・酸化するためで、約1週間~10日でかさぶたと共に剥がれ落ち、下からピンク色の新しい肌が出てきます。

ルビーレーザー照射後のダウンタイムはその1~2週間程度ですが、適切なアフターケア(テープ保護・紫外線対策)を行えば綺麗に治癒しやすく、炎症後色素沈着が残るリスクも低減できます。

学術的なエビデンスも見てみましょう。

中東で行われた91例の前向き研究では、Qスイッチルビーレーザーで老人性色素斑を治療した全例でシミが完全消失し、施術後に一時的な炎症後色素沈着(PIH)が生じたのは肌タイプIIで7.8%、IIIで9.8%、IVでも16.6%に留まったと報告されています。

しかもこれらの色素変化も6か月以内に全て改善しています。研究者らは「ルビーレーザーは色素沈着傾向のある肌でも安全かつ有効なシミ治療法である」と結論づけており、適切にルビーレーザーを用いれば浅いシミを確実に除去できることが裏付けられています。

YAGレーザーが活躍するケース:深いシミや特別な状況

それではYAGレーザーの出番は全くないのかというと、そうではありません。

Nd:YAGレーザー(1064nm)は皮膚のより深い層までレーザー光が届くという長所があります。

深いアザ(太田母斑やADM)

例えば真皮層にメラニンが沈着する太田母斑やADM後天性真皮メラノサイトーシス(青いあざ)では、1064nmのNd:YAGレーザーが古くから第一選択として使われてきました。

深達度に優れるため、真皮の青黒い色素に対して効果的だからです。

ただし興味深いことに、太田母斑治療を94例比較した台湾の研究では「ルビーレーザー治療の方がNd:YAGよりも有意に色素の減少(クリアランス)が良好だった」との結果も報告されています。

両者とも数回の照射で大半の患者さんに改善が得られ、最終的な瘢痕も残らなかったものの、ルビーレーザー群の方が色抜け(色素消失)の程度が優れていたというのです。

このように深いあざ治療でもルビーレーザーが劣るわけではなく、症例によっては良好な結果を示すことがあります。

肝斑

一方、肝斑(かんぱん)のような特殊なシミではYAGレーザーが適しています。

肝斑はホルモンや摩擦などが関与する左右対称の薄いシミですが、強いレーザーを1発当てると悪化しかねない難治性の色素斑です。

そのため低出力のNd:YAGレーザーを何度も当てる「レーザートーニング」が行われますが、この方法はRubyレーザーには真似できません。

実際、日本人の肝斑患者を対象にしたsplit-face比較研究があります。

4週間でQスイッチNd:YAG 1064nm低出力トーニングを複数回行った側は、1回だけQスイッチルビーレーザー694nmを照射した側に比べてメラニンの破壊による組織ダメージが少なく、色素改善の持続も良好だったと報告されています。

著者らは「日本人の肝斑治療にはRubyレーザー単発よりNd:YAGレーザーによる低出力反復照射の方が適している」と結論づけています。

このように肝斑のような例外的なシミにはYAGレーザーの方がリスクが低く効果的な場合があり、患者様の肌質やシミの種類によって使い分けることが大切です。

炎症後色素沈着リスク管理として

また、炎症後色素沈着(PIH)のリスク管理という観点でもYAGレーザーを選ぶケースがあります。

特に色白ではない肌質(スキンタイプIV以上)や女性、肝斑合併、濃いシミ・大きいシミでは、Rubyレーザー照射後にPIHが生じやすい傾向が報告されています。

日本の後ろ向き研究では、そうした要因を持つ老人性色素斑の治療でRubyレーザー後に64.1%の症例がPIHを発症したのに対し、532nm YAGレーザー(KTP)では47.0%に留まったとされています。

この結果を踏まえ「高リスク症例ではRubyよりも532nm YAGレーザーを使う方が望ましい」との提言もなされています。

適切な出力設定でPHIは軽減できる

もっとも、照射方法を工夫することでPIHリスクは大きく変わることも分かっています。

例えばQスイッチレーザーの照射強度を強め(術後に明白な白斑が生じるパワー)にするとPIH発生率が3割以上に上がりました。

しかし、やや抑えた出力(軽い反応に留める)では8%前後まで低減でき、RubyとYAGの間でも有意差はなくなったとの報告があります。

つまりRubyレーザーだからPIHが多い・YAGだから安全という単純な話ではなく、適切なエネルギー設定と術後ケア次第なのです。経験豊富な医師であれば、肌質・シミの深さを見極めた上でRubyとYAGを使い分けたり出力を調整したりして、リスクを最小限に抑えてくれるでしょう。

最新のレーザー治療:ピコレーザーとルビーフラクショナル

近年、シミ治療にはピコ秒レーザーと呼ばれる新世代のレーザーが登場しつつあります。また、ルビーレーザーの照射方法を改良した「ルビーフラクショナル」も注目されるようになってきました。

ピコレーザー

「ピコ秒」とは1兆分の1秒という極めて短いパルス幅で照射できるレーザーで、従来のナノ秒Qスイッチレーザーよりもさらに瞬間的にメラニンを衝撃波的に破壊できます。

そのメリットは、熱による周囲組織へのダメージ(熱傷)が少なく、PIH(炎症後色素沈着)が起こりにくいこと、そしてメラニンの破砕効率が高いため少ない回数で治療効果が現れやすいことです。

例えば532nmのピコ秒Nd:YAGレーザーで表在性シミを治療した前向き研究では、1回の治療で93%の病変が75%以上の色素消失を達成し、**PIH発生はわずか4.65%だったとの報告があります。

組織学的にも、ピコレーザーではメラニン顆粒の破壊は起こしても周囲の細胞損傷が最小限であることが確認されており、「ピコ秒レーザーはアジア人のシミ治療において従来より安全かつ有効な選択肢になり得る」と結論づけられています。

「低ダメージ・低リスク化」が現時点のピコレーザーのメリット。

しかし、ピコレーザーになったとはいえ基本的な波長特性の差は依然残ります。

例えば532nmのピコ秒YAGレーザーは、表在性の浅いシミへの即効性は格段に高まりましたが、ある程度厚みのあるシミや真皮のADMなどには波長の限界で効果が及びません。

逆に1064nmや755nmのピコレーザーは、元来のメラニン吸収の低さや血管への影響が完全になくなるわけではなく、従来機と比べ劇的な変化はないのが現状です。

要するに「パルス幅」という時間軸の改善で副作用が軽減されたとはいえ、「波長」というスペクトルの問題は依然として存在するということです。

ルビーフラクショナル

理論的には694nmでピコ秒パルスを出せる「ピコ秒ルビーレーザー」があれば最強なのですが、2025年現在、残念ながら現在この組み合わせの機種は市販されていません。

Rubyレーザーの利点とピコ秒の利点を兼ね備えた機器がないのです。

そこで近年注目されているのが「ルビーフラクショナル」という手法です。

ルビーフラクショナルとは、その名の通りルビーレーザーを点状の分割照射(fractional照射)する方法です。

フラクショナル技術自体は元々フラクショナルCO2レーザーなどに用いられてきた概念で、ビームを微小な点のマトリックス状に分割して照射することで、皮膚全体に対して部分的に点状の微細な熱損傷(微細治療領域)(MTZ)を形成するものです。

フラクショナル化で高いシミ除去能力に「低ダメージ・低リスク化」を付与

ルビーレーザーにフラクショナルを応用すると、一度の照射で皮膚のごく一部にだけミクロのレーザー斑点が当たり、正常組織が間隔ごとに残るためダメージ分散効果があります。

その結果、ダウンタイム(かさぶた・赤みなど治癒までの時間)の大幅軽減や炎症後色素沈着リスクの低減が期待できます。言い換えると、ピコ秒レーザーで実現した「低ダメージ・低リスク化」に近いメリットを波長694nmのルビーレーザーで実現したのがルビーフラクショナルなのです。

肝斑への使用は慎重に

実際、ルビーフラクショナルは肝斑やADMなど難治性の色素疾患にも応用されています。

2011年の韓国での研究では肝斑患者に低出力のルビーフラクショナルを6回行ったところメラズマ指数(MASI)が約30%改善したとの報告があります。

欧米でも白人の肝斑に対してFRx-QSRL(フラクショナルRuby)を1〜3回照射し、およそ72%のMASI低減を得たという研究があり、安全性も確認されています。ただし再発率や遅発性の色素変化も一定数報告されており(PIH28%、再発44%)、肝斑根治には慎重な経過観察と併用療法が不可欠です。

当院のルビーフラクショナル活用

当院でも2011年からルビーフラクショナルの運用を開始しております。

当院では顔全体に点在する数多くのシミに対して、このルビーフラクショナルを積極的に活用しています。ルビーレーザーの波長特性による高い色素選択性とフラクショナル化による低侵襲性を両立した治療で、肌質改善効果も兼ね備える画期的な方法だからです。

一方、径の大きな濃いシミに対してはフラクショナル単独では不十分な場合もあるため、ピコ秒YAGレーザー(当院ではPQXピコレーザー)や従来型ルビーレーザーのスポット照射を組み合わせ、シミの状態に応じて最適な治療法を選択しています。このように複数のレーザーを駆使することで、ダウンタイム最小・効果最大のシミ治療を提供できるよう心がけています。

▶︎当院のシミ治療について詳しく知りたい方へ:

シミの種類や症状に合わせた治療法の詳細は、下記リンクでQ&Aとともに紹介しておりますので、ぜひ参考になさってください。

まとめ:表層シミにはルビーレーザーが効果的。ただし適材適所が肝心

Q:ルビーレーザーとYAGレーザーのどちらがシミ治療に効果的か

A:一般的なシミにはルビーレーザーが効果的

この問いに対しては、施術者の経験や患者様の状態によって様々な意見があるかもしれません。

本記事ではレーザーの光吸収特性という観点から両者の違いを解説してきましたが、基本的には「メラニンへの吸収が高く、ヘモグロビンへの吸収が低いレーザー」がシミ治療には有利であると言えます。

その条件を満たす694nmルビーレーザーは、古い装置だから劣っているということは決してなく、現在でも通常のシミに対する第一選択として信頼されている治療器です。

一方でNd:YAGレーザーも、深いシミや肝斑など適した状況で使えば非常に有用ですし、ピコ秒レーザーの登場で照射法の幅も広がっています。

例としては

- 表層の薄いシミには、ピコ秒KTPレーザーが効果を発揮。

- 全体のシミやADMなどのアザには、ルビーフラクショナル

- 大きな厚めのシミにはルビーレーザーのスポット照射が必要。

要はそれぞれのレーザーの長所を活かし、シミの種類や患者様の肌質に応じて最適なものを選ぶことが肝心なのです。

当院では、ルビーレーザー・ルビーフラクショナル・ピコレーザー(Nd:YAG 1064nmおよびKTP 532nm)等、シミ治療に必要な機器を一通り取り揃えています。経験豊富な医師がシミの状態を詳細に分析し、最適なプランをご提案いたします。

シミ取りレーザーの効果やリスクについて不安な点がありましたら、ぜひお気軽にカウンセリングにお越しください。シミ治療の詳細は当院のこちらのページ→「シミ治療総合ページ」でも解説しておりますので、ご参照ください。

よくある質問集

よくある質問をまとめてみました。

ご参考になれば幸いです。

YAGレーザーとは何ですか?

Nd:YAG(ネオジム・ヤグ)という結晶を媒質とするレーザーで、通常1064nmの赤外光を出します。単に「YAGレーザー」と言う場合、多くはこの1064nmを指し、シミ以外にも脱毛やタトゥー除去、血管治療など幅広く応用されています。

1064nmは皮膚深部まで届きますがメラニンへの反応はマイルドです。また、Nd:YAGの波長を半分の532nmに変換したKTPレーザーもあり、こちらはメラニン吸収が高いためシミ治療に用いるクリニックもあります。ただ532nmは血管への反応も強いので、高出力で使うと内出血や色素沈着が起こりやすい点に注意が必要です。

「レーザーの性能が高い」とはどういう意味ですか?

一般にはレーザー光を効率よく高出力で発振できるかを指すことが多いです。

例えばNd:YAGレーザーは4準位系といって下位エネルギー準位が安定している構造のため、少ない励起で継続的に高い出力が得られます。

一方ルビーレーザーは3準位系で連続発振しづらく、同程度の装置サイズならYAGの方が強力な光を出せます。

そのため「YAGレーザーは性能が良い(パワフル)」という表現になるわけです。ただし性能=治療効果ではなく、前述の通りシミ治療では波長選択の方が重要です。

シミ治療で出力より波長が大事なのはなぜですか?

レーザー治療は選択的光熱融解理論に基づきます。

シミの元であるメラニンだけに効率よくエネルギーを吸収させ、他の組織には極力吸収させないことが理想です。波長によってメラニンや血液、水分子が吸収する度合いが異なるため、シミ取りにはメラニン吸収が高く血液吸収が低い694nmや532nmが適します。

いくら出力が高くても、メラニンに吸収されなければシミは破壊できませんし、逆に不要な組織に吸収されると副作用が増えます。したがって出力(パワー)より波長の適合性が治療効果を左右するのです。

ルビーレーザーは古い機種と聞きましたが大丈夫でしょうか?

確かにルビーレーザーは1960年代に初めて実用化された歴史あるレーザーです。

しかし「古い=効果が低い」わけではありません。美容皮膚科領域では現在でもルビーレーザーはシミ治療の定番機種です。

その理由は694nmという波長の優秀さにあります。メラニンへの反応性が非常に高く周囲へのダメージが少ないため、ルビーレーザーでしか取れないシミもあるほどです。

むしろ新しい技術(ピコ秒など)が登場しても、694nmの特性を代替できないためルビーレーザーは生き残っていると言えます。

適切に使えば十分安全で効果的ですのでご安心ください。

ルビーレーザーとYAGレーザーでは、どちらが炎症後色素沈着(PIH)を起こしやすいですか?

一概には言えませんが、照射条件によって差が出るというのが正確なところです。

同じシミ治療でRubyレーザー後のPIH発生率が64.1%、532nm YAGレーザーでは47.0%とRubyの方が高かったとの報告があります。これはRubyの方がメラニンを強力に破壊できる反面、肌への刺激も大きいことを示唆します。

一方で別の研究では、RubyとYAGそれぞれで出力を抑えめ(マイルド)に照射すればPIH発生率は8%前後に収まり、両者に有意差は見られなくなりました。

つまり高出力で攻めればどのレーザーでもPIHリスクは上がり、適切に調整すれば大差ないとも言えます。

実際、当院でも色素沈着リスクが高そうな場合はYAGレーザーを選択したり出力設定を工夫してリスク軽減に努めています。患者様ご自身で「どちらが安全」と悩むより、信頼できる医師の判断に委ねていただくのが良いでしょう。

なぜ工業用途ではYAGレーザーばかり使われ、ルビーレーザーは廃れたのですか?

出力効率と実用性の違いによります。

Nd:YAGレーザーは先述の通り効率よく高出力が得られ、パルスだけでなく連続発振(CW)も可能なため加工・測定分野で重宝されます。

一方ルビーレーザーは単発の高エネルギーパルスは得意ですが、繰り返し発振や高平均出力を出すのが難しく、大型で冷却も大変です。そのため工業用途ではより扱いやすいYAGやファイバーレーザーに置き換わりました。

ただ医療では必要十分な出力と適切な波長が重要なので、低効率でも694nmが必要な場面ではルビーが選ばれ続けています。

シミ取りレーザーは何回くらい施術が必要ですか?

シミの種類・濃さ・使用レーザーによって異なります。

一般的な老人性色素斑の場合、シミスポット照射(ピコスポット,ルビースポット)では、1~3回で取り切れることが多いです。しかしながら、取れづらいシミも中にはあります。個別のシミに対して具体的な治療回数を予測することは実際には困難ではあります。

また、広範囲・多数のシミを治療する場合、スポット照射では一定確率で炎症後色素沈着(戻りジミ)が発生するためリスクが高いです。そのような場合はルビーフラクショナルでの治療をお勧めしています。

太田母斑やADMといったアザ(痣)は複数回の治療が必要です。数回から10回以上かかる例もあります。

肝斑は、レーザートーニングを週1回ペースで数十回行われることがあります。レーザートーニングのみで不十分なことが多いため、当院では「肝斑改善集中プラン」をお勧めしております。

シミ取りレーザーをしたのに再発してしまうのはなぜですか?

シミ取り後に同じ箇所が再度濃く見える現象は珍しくありません。

いくつか理由がありますが、代表的なのは炎症後色素沈着(PIH)と新たな日焼けによる再発です。

レーザーでシミを取った直後、皮膚は炎症反応を起こしているため一時的に色素が増産されることがあります(PIH)。これによりいったん薄くなったシミが数週間〜数ヶ月でまた浮き上がるように見えるのです。PIHは時間とともに自然に改善することが多いですが、完全に元の色に戻るまで経過観察が必要です。

また一度シミが取れても、その部位が日焼けなどで再度メラニン沈着を起こせばまた新しいシミになります。特にレーザー後は肌が敏感になっているため紫外線対策を怠ると再発しやすいです。

その他、肝斑の場合は適切に治療してもホルモンや摩擦刺激でまた濃くなることがあります。

いずれにせよシミ治療後はUVケアと美白剤の併用が再発予防に重要です。

ピコレーザーとは何ですか?従来のレーザーと何が違うのですか?

ピコ秒(1兆分の1秒)単位の超短パルスでレーザー照射できる装置です。

従来のQスイッチレーザー(ナノ秒=10億分の1秒)よりパルス幅が約1/1000と極めて短いため、メラニン色素をより細かく粉砕できます。熱作用による周囲組織ダメージが小さく、ダウンタイムやPIHのリスクが軽減されるのが利点です。

実際、532nmピコレーザーでのシミ治療では1回で高い効果が得られ、PIH発生も数%程度とのデータがあります。デメリットとしては機器が高価であり、施術費用も従来レーザーより割高になりがちな点です。

しかし短期間で安全にシミを取りたい場合、ピコレーザーは非常に有力な選択肢です。なお、ピコ秒版のRubyレーザーは未発売ですが、Nd:YAG(1064/532nm)やアレキサンドライト(755nm)のピコレーザー機種が登場しています。

ピコレーザーは本当に従来より優れているのですか?

ピコレーザーは確かに色素の破壊効率が高く、ダウンタイムやPIHの軽減も報告されています。特に刺青除去では従来のQスイッチレーザーより明らかに早く消えるようになりました。

一方、シミ治療の劇的なパワーアップという点では期待ほどではないとの声もあります。結局波長が同じなら、メラニンやヘモグロビンへの反応性は変わらないため、浅いシミには532nmピコが有利でも深いシミには1064nmピコでも限界があるからです。

実際、ピコ秒532nmレーザーは浅い雀卵斑に優れた効果を見せ、しかも術後の炎症が少ないためPIH発生率が低かったとする研究があります。一方、ピコ秒1064nmレーザーは真皮のADM治療などで従来機との差は小さく、改善率も似通っているとの報告があります。

総じて、「ピコになれば全て良くなる」わけではないが、浅い病変の安全性は向上したと評価できます。当院でもピコレーザー(PQX)を導入し、薄いシミ・難治性シミの治療効率向上に役立てています。

シミ取りレーザー後のケアで気をつけることは?

紫外線対策が最も重要です。

治療部位にかさぶたがある間は肌が無防備なので、紫外線を浴びると色素沈着につながります。照射後2週間は創傷被覆材で厳密に保護し、外出時は必ず日焼け止め(SPF50+)を塗ってください。

また、照射当日は入浴は可能ですが長湯は避けて軽くシャワー程度にし、摩擦を与えないようにします。かさぶたは無理に剥がさず自然に取れるのを待つことも大切です。

医師から指示があればトラネキサム酸内服などを併用する場合もありますので、指示通りにケアを続けてください。

術後の正しいケアがシミを薄く保つ鍵になります。

肝斑にレーザーは禁忌と聞きましたが、大丈夫でしょうか?

肝斑(かんぱん)は刺激に反応して悪化しやすいため、強いレーザー照射は基本的に禁忌です。ただし近年のレーザートーニング(弱出力レーザー照射)では肝斑が改善するケースもあり、慎重に行えば必ずしもレーザーNGではありません。

ただし効果に個人差が大きく、過度な照射は肝斑を悪化させるリスクも高いため、経験豊富な医師が慎重に判断する必要があります。「肝斑=レーザー禁忌」は昔の定説ですが、現在は条件付きで治療可能になってきています。

当院では、レーザートーニング単体での肝斑治療には限界があると考えています。長年の治療効果の統計的分析に基づいた肝斑治療複合プログラム「肝斑改善集中プラン」を推奨しています。

Qスイッチレーザーとは何ですか?Nd:YAGやルビーとは違うのですか?

Qスイッチレーザーとは、レーザーの発振方式の一種で「短いパルスで高出力」を得る手法のことです。

Nd:YAGやルビーといったレーザーの種類(波長)に関係なく、パルス発振の方法としてQスイッチ運用が可能です。美容皮膚科でシミ取りに使われるNd:YAGレーザーやルビーレーザーの多くは、このQスイッチ型になっています。

Qスイッチによりナノ秒台の超短パルスが実現し、メラニンなどの色素を熱衝撃で粉砕できます(Selective Photothermolysisの原理)。

なお、近年登場したピコ秒レーザーはQスイッチ技術をさらに進化させたもので、原理的には同じ「短パルス高出力レーザー」です。

ただし連続波で長時間照射するタイプ(ロングパルスレーザー)のNd:YAGやルビーも存在し、こちらはシワや脱毛治療に使われます。

まとめるとNd:YAG vs ルビーはレーザーの種類の違い、Qスイッチはその運用モードの違いと理解してください。

Nd:YAGレーザーとルビーレーザーでは、痛みやダウンタイムに違いはありますか?

一般的に痛みの強さは両者で大きな差はありませんが、出力や照射方法によって感じ方が異なります。

ルビーレーザーはメラニンに強く反応する分、照射部位にパチッとした刺激を感じやすい傾向があります。

一方、Nd:YAGレーザー(1064nm)はやや深部まで光が抜けるため表面的な刺激感はマイルドと言われます。ただし照射エネルギーが高ければYAGでも痛みはあり、個人差も大きいです。

ダウンタイム(赤み・かさぶた等の回復期間)に関しては、ルビーレーザーの場合は照射後に薄いかさぶたが1週間前後残ることが多いです。

Nd:YAGレーザーもシミ取りの場合は似た経過ですが、肝斑トーニングのような低出力照射ではほとんどかさぶたになりません。

総じてスポット照射シミ取りでは両者とも2週間程度のダウンタイムが発生します。

レーザー治療でシミが増えることはありますか?

適切な設定で行えばレーザーでシミ自体が増えることは基本的にありません。

しかし照射による刺激で一時的に周囲がくすんで見えることがあります(炎症後色素沈着)。

また、別の隠れていたシミが表に出てくるケースもあります。レーザーで皮膚が新陳代謝すると、それまで目立たなかった薄いシミが相対的に表面化して見えることがあるのです。

これらは新しくシミが増えたわけではなく、もともと肌にあった潜在的な色素変化が現れたと考えられます。基本的に適切な照射で新生のシミ(真に新しくできるシミ)は起こりませんのでご安心ください。

むしろ長期的にはメンテナンス治療で肌全体が明るくなる方が多いです。

妊娠中・授乳中にシミ取りレーザーはできますか?

妊娠中のレーザー治療は基本的に控えることをおすすめします。

レーザー光自体が胎児に悪影響を及ぼすことはないと考えられますが、妊娠中はホルモンバランスの変化で肝斑が悪化しやすいなど、肌状態が不安定です。また麻酔クリームの使用も控える必要があります。

安全のため出産後まで延期するのが無難です。

授乳中についてはレーザー照射自体は問題ありません。しかし様々な理由から、内服薬(トラネキサム酸やビタミン剤)は授乳中避けることが推奨されます。

そのため離乳後体力が戻る頃から始められることをお勧めします。医師と相談の上、安全なタイミングで治療を受けましょう。

レーザーでシミを取ると肌がんになるリスクはありませんか?

レーザー治療が発がん性を高める心配はほとんどありません。

医療用レーザーは非電離放射線(紫外線より波長が長い可視光〜赤外光)であり、DNAを直接損傷する電離放射線とは性質が異なります。

全世界で最も受ける方が多い施術に医療レーザー脱毛があります。

医療用脱毛レーザーでは、さまざまな波長のレーザーが使用されています。( アレキサンドライト755nm、ダイオード800-810nm、Nd:YAG1064nm、古くはルビー694nm 等)これらのレーザーで皮膚がんリスクの上昇を示す証拠は現在のところ見当たりません。

これらのレーザーは毛包のメラニンに選択的に作用する不可視光・赤外光であり、いずれも非電離放射線に分類されます。非電離放射線はDNAを直接損傷するイオン化放射線(例えば紫外線UVB/UVAやX線)とは作用機序が異なり、理論的にも発がんを引き起こす可能性は極めて低いとされています。

実際、1995年医療脱毛レーザー(ルビーレーザーが初)が実用化されて以降30年以上経過していますが、脱毛レーザーが皮膚がん(黒色腫や皮膚癌)を誘発したという医学的報告は皆無です。

2023年に発表された体系的レビュー研究 (Cicesら, Lasers Surg Med 2023)でも、「1995年にFDA承認されてから約30年にわたる広範な使用にもかかわらず、レーザー脱毛により処置された母斑が悪性黒色腫へと転化した報告例は一例もない」と結論づけられています。

また同レビューによれば、レーザー照射部位のほくろ(色素性母斑)に生じうる変化として、萎縮・縮小、色抜け(漂白)、一部濃化、非対称性の出現、境界の変化など良性の経時的変化が報告されています。実際に報告された症例11人(7報のケースレポート/シリーズの合計)でも、組織学的には軽度の異型や熱変性、瘢痕化、部分的退縮が見られたものの、悪性化(黒色腫への変化)は認められなかったとされています。

したがって、現時点でレーザーと皮膚がん発生との関連性は否定的です。もちろん日焼け肌への照射による火傷リスクや、稀なケースとして「レーザー照射後に母斑が変化したため心配になり生検した結果、元々黒色腫だったことが判明した」という報告はありますが(※それもレーザーが原因というより偶発的発見)、レーザー自体ががんを誘発したとは考えられていません。

むしろレーザーは皮膚良性腫瘍の治療やがん治療(PDTなど補助的手段)にも応用されているほどで、安全性は比較的高い手技と位置付けられています。

注意点

上記の通りリスクは極めて低いものの、専門家は「多数のホクロや異型母斑症候群のある患者、皮膚がんの既往や家族歴がある患者では、レーザー照射に慎重になるべき」と助言しています。

脱毛部位に肉眼的に怪しい色素斑がある場合、施術前に皮膚科専門医がダーモスコピーなどで良悪性を評価し、少しでも疑わしければレーザーを避けて生検・切除することが推奨されます。

幸い、上述のレビュー研究でも「約30年にわたりLHR(レーザー脱毛)が広く行われている中で、レーザー照射後の悪性黒色腫や高度異型の発生は報告されていないが、それでも長期的影響を完全に評価するには更なる追跡研究が望まれる」と述べられており、適切な監視下での安全な施術が大切とされています。

監修者情報

佐藤 雅樹 (さとう まさき)

美容皮膚科 ソララクリニック 院長

2000年 順天堂大学医学部卒。順天堂大学医学部形成外科入局。 大学医学部付属病院等を経て、都内美容皮膚科クリニックにてレーザー治療の研鑽を積む。2011年3月 ソララクリニック開院 院長就任。2022年 医療法人 松柴会 理事長就任。日本美容皮膚科学会 日本形成外科学会 日本抗加齢医学会 日本レーザー医学会 点滴療法研究会 日本医療毛髪再生研究会他所属。

様々な医療レーザー機器に精通し、2011年ルビーフラクショナル搭載機器を日本初導入。各種エネルギーベースの医療機器を併用する複合治療に積極的に取り組む.

参考文献

当ページを作成するにあたり参考にした資料です。

選択的光熱融解: パルス光の選択的吸収による精密な顕微手術

原題: Selective photothermolysis: precise microsurgery by selective absorption of pulsed radiation

出典: Science, 220(4596):524–527 (1983)

DOI: 10.1126/science.6836297

要約: レーザー光による選択的破壊の基礎理論を提唱した研究。特定波長のパルス光を短時間照射すると、生体内の色素(クロモフォア)に選択的吸収されて周囲組織を傷つけず標的構造のみを破壊できることを示した。血管やメラノソームへの応用実験で、選択的光熱融解による損傷とその組織学的反応を確認し、レーザー治療の理論的モデルを提示した。これは後のレーザー治療全般の基盤となった。

中国人皮膚における良性色素性病変に対するQスイッチルビーレーザー治療

原題: Q-switched ruby laser treatment of benign pigmented lesions in Chinese skin

出典: Annals of the Academy of Medicine, Singapore, 23(1):60–66 (1994)

DOI: N/A.PMID: 8185274

要約: アジア人(中国)の皮膚に対するQスイッチルビーレーザー治療の有効性と副作用を検討した報告。顔面の雀卵斑や老人性色素斑、扁平母斑など良性の表在性色素斑を対象に照射し、その効果と反応を評価した。結果、病変部の色調は大きく改善し、多くの症例で色素斑の顕著な減少が得られた。一方、アジア人特有の副作用として、治療後の炎症後色素沈着(PIH)が一部症例で発生したが、一過性であり数ヶ月で軽快した。ルビーレーザーは東洋人の良性色素斑にも有効だが、PIHに留意する必要性が示唆された。

QスイッチルビーレーザーとQスイッチNd:YAGレーザーによる皮膚色素病変の除去: 比較研究

原題 : The removal of cutaneous pigmented lesions with the Q-switched ruby laser and the Q-switched Nd:YAG laser: A comparative study

出典: Journal of Dermatological Surgery and Oncology, 20(12):795–800 (1994)

DOI: 10.1111/j.1524-4725.1994.tb03707.x

要約: 白人患者の皮膚良性色素斑に対し、694nmのQスイッチルビーレーザーと532nmのQスイッチNd:YAGレーザー(周波数二倍波)の治療効果と副作用を比較検討した初期の研究。計12病変をルビーまたはNd:YAGレーザーで治療し、臨床的な色素消失度合いと副作用(瘢痕や色素沈着)を評価。その結果、両レーザーの色素斑除去効果に有意差はなく、副作用発生率も同程度であったと報告した。すなわち、ルビーレーザー・Nd:YAGレーザーともに効果的だが、照射後に一過性の色素沈着や軽度瘢痕が見られる場合があり、適切な照射条件の選択が重要と結論づけている。

色素性皮膚病変に対するルビーレーザー治療(症例報告)

原題: Ruby laser treatment of pigmented skin lesions

出典: Aesthetic Plastic Surgery, 19(3):225–229 (1995)

DOI: 10.1007/BF00451094

要約: 良性色素性皮膚病変に対するQスイッチルビーレーザー治療の症例成績を報告した研究。55症例で適用し、そのうちカフェオレ斑21例、老人性色素斑14例、色素性母斑10例などに照射した。治療効果は全体の約32%で良好と判定され、特に老人性色素斑では64%の症例で著明な改善を示した。一方、カフェオレ斑では初回治療後に一旦消退しても再発が高頻度に見られ、治療効果が安定しにくいと報告。総じて、ルビーレーザーは表在性色素斑の除去に有用だが、病変の種類により再発リスクが異なることが示された。

日光反応型皮膚タイプI~VIの妥当性と有用性

原題 : The validity and practicality of sun-reactive skin types I through VI

出典: Archives of Dermatology, 124(6):869–871 (1988)

DOI: 10.1001/archderm.124.6.869

要約: フィッツパトリックの皮膚タイプ分類(I~VI型)の提唱論文。皮膚の色素の多少と日光曝露時の反応(日焼けや紅斑の程度)に基づき6段階に分類し、その臨床的有用性を検討した。タイプIは非常に色白で日焼けできずすぐ火傷する皮膚、タイプIVは色素が濃く日焼けしやすい皮膚、タイプVIは非常に色黒な皮膚というように定義される。この分類法はその後、レーザー治療の適応や炎症後色素沈着のリスク評価にも広く用いられるようになり、皮膚科領域で標準的なスキンタイプ判定法として確立した。

太田母斑治療におけるQスイッチアレキサンドライトレーザーとQスイッチNd:YAGレーザーの合併症に関する後ろ向き分析

原題: A retrospective analysis of complications in the treatment of nevus of Ota with the Q-switched alexandrite and Q-switched Nd:YAG lasers

出典: Dermatologic Surgery, 26(11):1000–1006 (2000)

DOI: 10.1046/j.1524-4725.2000.0260111000.x

要約: 東洋人に多い太田母斑に対し、755nmのQスイッチアレキサンドライトレーザー(QS Alex)および1064nmのQスイッチNd:YAGレーザー(QS Nd:YAG)を用いた治療の合併症発生率を大量症例で比較検討した研究。1993年以降に治療を受けた513例中171例を後ろ向きに解析し、片方のレーザーのみ施行群と併用群に分けて合併症を調査した。結果、一時的な低色素斑(脱色素)が15.3%、炎症後色素沈着(PIH)は2.9%、瘢痕は約2%に発生し、両レーザー間でPIH発生率に大差はなかった。ただし2種類のレーザーを交互併用した群では合併症リスクが有意に高かった。結論として、QSレーザー治療後には特に脱色素がしばしば起こり得るが、PIH発生率は太田母斑治療では低く抑えられることが示された(一方、老人性色素斑治療ではPIH頻度がより高い傾向にあり、本研究との対比で議論された)。

日本語訳題: Qスイッチルビーレーザーによる老人性色素斑治療の有効性と副作用: フィッツパトリックII~IV型91例の前向き研究

原題: Efficacy and adverse effects of Q-switched ruby laser on solar lentigines: a prospective study of 91 patients with Fitzpatrick skin type II, III, and IV

出典: Dermatologic Surgery, 34(11):1465–1468 (2008)

DOI: 10.1111/j.1524-4725.2008.34310.x

要約: 皮膚タイプII~IV(比較的色白~やや色黒)の患者91例・病変91箇所を対象に、顔面の老人性色素斑に対するQスイッチルビーレーザー治療の有効性と副作用を6ヶ月間追跡した前向き研究。全症例で色素斑の完全除去が達成された一方、副作用として炎症後の色素沈着(PIH)は皮膚タイプIIで7.8%、IIIで9.8%、IVでは16.6%の患者に生じた。ただしこれらの色素沈着は追跡期間中にすべて改善した。結論として、ルビーレーザーは色素斑治療に有効かつ皮膚タイプIII・IVでも安全に施行可能だが、より色黒の肌ほどPIHリスクが高まる傾向があり、メラニン量以外の要因(照射エネルギーや患者背景)も考慮して副作用最小化を図る必要があると述べている。

アジア人の雀卵斑・老人性色素斑治療における4種類の色素レーザーの治療効果とPIH発生率の比較検討

原題 : A retrospective analysis of the management of freckles and lentigines using four different pigment lasers on Asian skin

出典: Journal of Cosmetic and Laser Therapy, 14(2):74–80 (2012)

DOI: 10.3109/14764172.2012.670707

要約: アジア人40例の顔面雀卵斑・老人性色素斑を対象に、4種類のレーザー(595nm長パルス色素レーザーLPDL、755nm長パルスアレキサンドライト、532nm QスイッチNd:YAG、532nm長パルスKTP)による治療効果と炎症後色素沈着(PIH)の頻度を後ろ向きに比較した研究。各患者はレーザーの種類ごとに4群に分け、平均1.8回の治療後評価したところ、全体的な色素斑の改善度はLPDL、QS Nd:YAG、LP KTPで有意に高く、長パルスアレキサンドライトでは有意な改善が得られなかった。副作用のPIH発生率は長パルスアレキサンドライト群で20%、QS Nd:YAG群で10%、LPDLとLP KTP群では0%と報告された。すなわち波長532nmのNd:YAGレーザーはRubyレーザー(694nm)よりメラニンに対する選択性がやや低いもののPIHのリスクが低く、安全性に優れる可能性が示唆された。

アジア人皮膚における2種類のQスイッチレーザー照射条件の違いが老人性色素斑の治療効果と炎症後色素沈着に及ぼす比較研究

原題 : Comparative study of treatment efficacy and the incidence of post-inflammatory hyperpigmentation with different degrees of irradiation using two different Q-switched lasers for removing solar lentigines on Asian skin

出典: Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 27(3):307–312

DOI: 10.1111/j.1468-3083.2011.04385.x

要約: 東洋人皮膚における老人性色素斑355個を対象に、694nm Qスイッチルビーレーザーと532nm QスイッチNd:YAGレーザーそれぞれで「強めの照射」と「控えめな照射」を行い、治療効果(色素斑の消退度合い)と炎症後色素沈着(PIH)発生率を比較したランダム化比較試験。4群に分け単回照射した結果、色素斑の除去効果は照射の強さやレーザー種別間で有意差がなかった一方、PIH発生率は積極的照射群で著明に高く、ルビー・YAGいずれも強い照射では30%以上にPIHが出現した。一方、弱めの照射群ではルビー7.5%、Nd:YAG8.5%と大幅に低減した。レーザー間ではPIH率に有意差なく、過度な照射出力を避けることで効果を落とさずPIHリスクを軽減できると結論づけている。

炎症後色素沈着(PIH)への複合治療戦略の展望

原題: Postinflammatory hyperpigmentation: evolving combination treatment strategies

出典: Cutis, 78(2 Suppl 2):6–19 (2006)

DOI: N/A .PMID: 16977792

要約: 色素沈着症、とくにレーザー治療後や炎症後に生じる色素沈着(PIH)に対する最新の治療戦略を総説した論文。PIHのメカニズムとしてメラニン産生亢進と真皮へのメラニン沈着が関与することを述べ、予防と治療にはハイドロキノンやレチノイン酸による漂白療法、低エネルギーレーザー照射、ピーリング剤併用など複数手段を組み合わせるアプローチが有効と論じている。特に皮膚色の濃い患者ではレーザー照射後のPIH発生率が高いため、予防的な外用療法の重要性、炎症を抑える局所ステロイド併用、さらにピコ秒レーザーなど新技術への期待も言及されている。総合的に、PIH対策には単一手法でなく複合的な治療戦略が必要であると提言している。

トレチノイン・ハイドロキノン併用漂白療法とQスイッチルビーレーザーによるアジア人眼周囲の色素沈着治療

原題: Combined therapy using Q-switched ruby laser and bleaching treatment with tretinoin and hydroquinone for periorbital skin hyperpigmentation in Asians

出典: Plastic and Reconstructive Surgery, 121(1):282–288 (2008)

DOI: 10.1097/01.prs.0000293869.00522.ec

要約: 日本人を含むアジア人18例を対象に、目の周りの遷延性色素沈着(いわゆるクマ)に対してQスイッチルビーレーザー照射と漂白外用療法の組み合わせによる新しい治療プロトコルの有効性と安全性を検討した研究。まず4~6週間のトレチノイン・ハイドロキノン外用で表皮のメラニンを減らし、その後ルビーレーザーを照射する二段階治療を最大4サイクル実施した。評価の結果、18例中7例で色素沈着が消失(38.9%)、8例で顕著に改善し、残りも軽度改善を示した。副作用のPIH発生はわずか2例(11.1%)に留まり、大部分の症例で安全に治療を完遂。組み合わせ治療により難治性色素沈着でも低いPIHリスクで改善可能であり、アジア人の皮膚にも有効な治療戦略になり得ることを示した。

シミ治療レーザーの最新動向(ピコ秒レーザーの可能性)

原題:Picosecond lasers in cosmetic dermatology: An overview of types and indications

出展: Lasers Med Sci. 2023;39(1):8.

DOI: 10.1007/s10103-023-03945-5

要約:ピコ秒レーザーの各種適応(刺青、ADM、そばかす、肝斑など)について最新知見をレビューした論文。ピコ秒ルビーレーザーは未だ実用化されていないが、755nmピコ(アレキサンドライト)や532/1064nmピコ(Nd:YAG)はシミ治療で有望な結果を出しているとまとめている。特にアジア人の肝斑治療では1064nmピコトーニングが注目されていること、老人性色素斑では532nmピコの単発照射で高い満足度が得られることなどを紹介。今後Rubyのピコ化や新技術への期待も示されている。

ピコ秒レーザーによるアジア人の老人性色素斑治療(532nm/1064nmデュアル波長ピコレーザーの前向き研究)

原題:Prospective study of removing solar lentigines in Asians using a novel dual-wavelength and dual-pulse width picosecond laser

出展:Lasers Surg Med. 2018;50(8):851-858p.

DOI: 10.1002/lsm.22820

要約:20名のアジア人患者に対し、新型ピコ秒レーザー(532nm/1064nm切替式、750psパルス)で顔面の老人性色素斑43病変を治療。1回の治療で93.0%の病変が75%以上の色素消失を達成し、残りも2回でクリア。PIH発生は4.7%(43中2病変)のみに留まった。盲検評価でも患者自己評価でも平均約4.7/5の高い満足度。組織学的には従来QSレーザーと比較して、ピコレーザー照射皮膚では周囲組織ダメージが極めて少なく、メラノソーム破壊が効率的であることを確認。ピコ秒532nmレーザーはアジア人のシミ治療で高い効果と安全性を示すと結論付けた。